「三体核力」の存在を世界で初めて実験で証明—関口仁子

Science Tokyo Faces:顔 vol. 003

宇宙の成り立ちの解明につながる研究

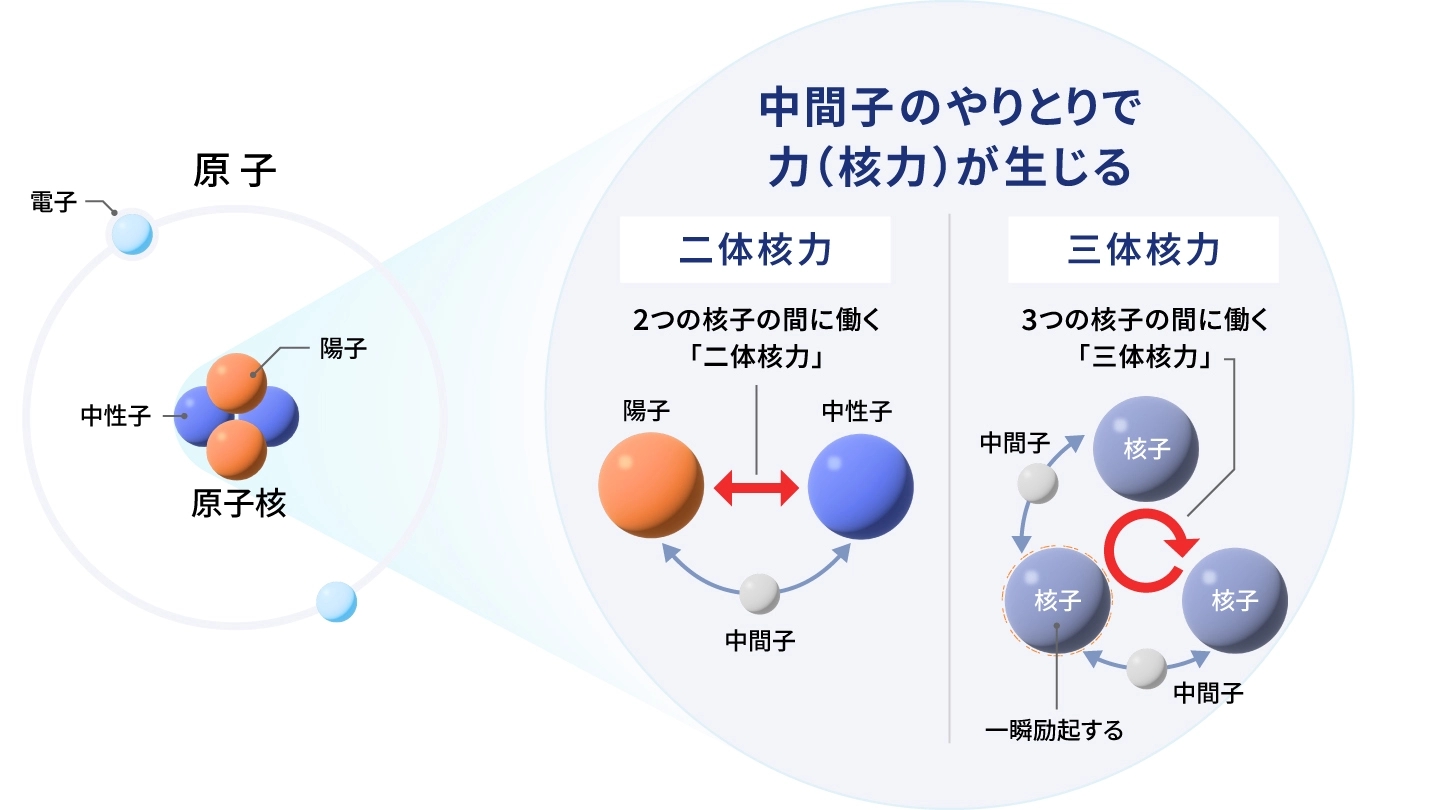

1949年、湯川秀樹博士が日本人初のノーベル物理学賞に輝きました。物質のもととなる原子の中心には、原子核があります。湯川博士は、その原子核を構成する陽子と中性子という2種類の核子がバラバラにならず、原子核を維持し続けられるのは、核子同士が中間子という粒子をやり取りするからだという「中間子理論」を提唱しました。中間子理論は2つの核子の間に働く「二体核力」によって説明されてきました。一方で、二体核力だけでは原子核のふるまいを十分に説明できず、3つの核子の間に働く「三体核力」の存在も理論的に予想されてきました。この三体核力の存在を世界で初めて実験によって証明したのが理学院 特定教授の関口仁子です。関口は三体核力の実験に関する実績が高く評価され、2022年に第42回猿橋賞、2024年に文部科学大臣表彰・科学技術賞(研究部門)を受賞しています。

実証が困難だった「三体核力」の存在

原子は原子核と電子で構成されています。さらに原子の中心に存在する原子核はプラスの電荷をもつ陽子と電荷をもたない中性子で構成されています。原子核は原子全体のわずか10万分の1程度の大きさしかないにもかかわらず、原子の質量の99%以上を占めています。このように、原子核の中では、極めて狭い空間に、数多くの陽子と中性子が高密度に存在しているのです。これら陽子と中性子をまとめて核子と呼びます。

核子同士の間に働く力を「核力」と呼び、20世紀初頭、物理学者たちの関心事は、核力を説明するための理論を構築することでした。このような中、1935年に核力に関する理論「中間子理論」を打ち立てたのが湯川秀樹博士です。

中間子理論では、核力は2つの核子の間に働く力として記述されています。これを「二体核力」と呼びます。一方で、長年にわたり、「原子核は二体核力だけで理解できるだろうか?」といった議論がありました。原子番号が大きくなるにしたがって核子の数は増えていきます。そのため、2つの核子間だけでなく、3つ、4つといった複数の核子の間でも核力は働くのではないかと予想されたのです。このような議論が持ち上がる中、1957年に物理学者の藤田純一博士と宮沢弘成博士が、「三体核力」の理論を発表しました(図1)。

「実際、1990年当時、三体核力の存在を示唆するものにトリチウムがありました。トリチウムは水素の同位体(陽子数は同じで、中性子数だけが異なる原子)で、三重水素とも呼ばれます。通常、水素の原子核は1つの陽子のみで構成されていますが、トリチウムの原子核は陽子1つと中性子2つの計3つの核子で構成されています。トリチウムの質量は二体核力を用いた理論計算と実験値の間で約10%も値が異なっていたのです」と関口は語ります。

この事実からも三体核力の存在が指摘されていましたが、実験による検証が極めて難しく、長らくその存在を実証することができない状況が続きました。そして、2000年に入り、世界で初めて実験により三体核力の存在を実証したのが、関口を中心とする研究グループだったのです。

「三体核力」を実証できた成功要因とは

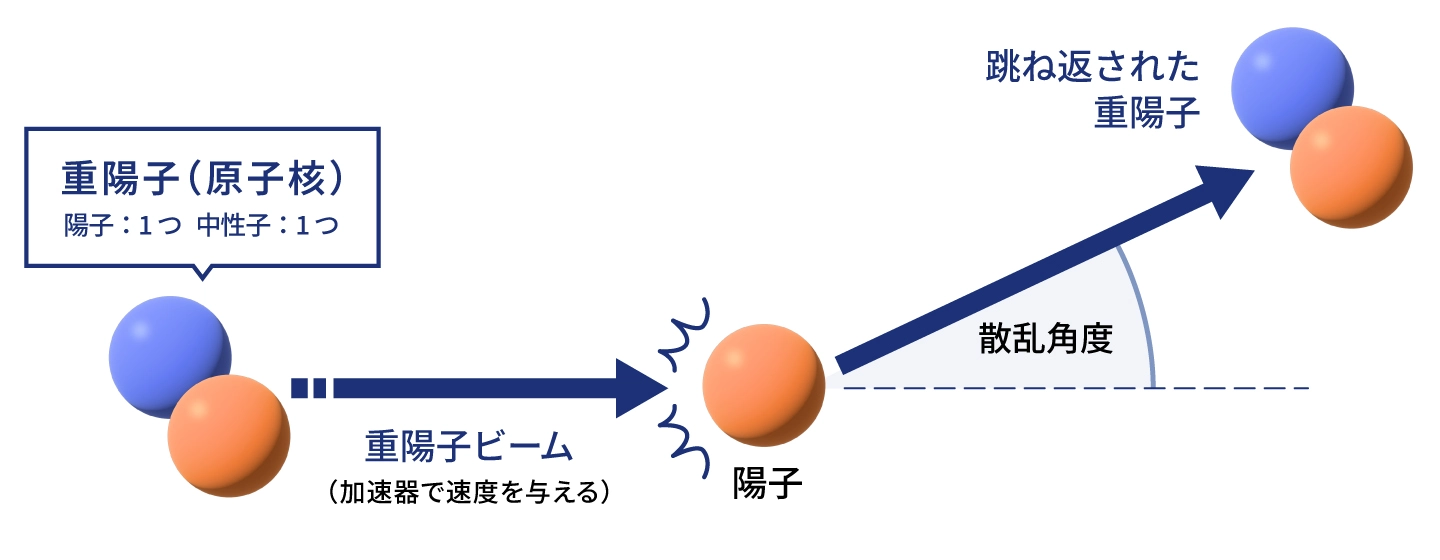

関口が行った実験とはどのような内容だったのでしょうか。それは、加速器と呼ばれる大型装置を使って、光の速度(=秒速29万9792458km)の30~40%という超高速まで加速した重陽子を1つの核子に照射し、それによって跳ね返された重陽子の角度(「散乱角度」)を測るというもので、「散乱実験」と呼ばれています(図2)。

重陽子とは陽子1つ、中性子1つの計2つの核子からなる原子核です。これを1つの核子に当てることにより、合計3つの核子の間で三体核力が発生する可能性があることが、1957年に藤田純一博士と宮沢弘成博士によって提唱されていました。

「2つの核子の間では核力は起こりやすいのですが、安定している2つの核子の間にさらに新たな核子が入り込むことは難しいため、3つの核子の間で核力を起こすには、高いエネルギーが必要です。実際、二体核力、三体核力……と核子の数が増えるにしたがって、その存在確率は10分の1ずつ減っていくことが分かっています」(関口)

その後、1990年代に入り、コンピュータの急速な発展により、1998年、数値計算により運動エネルギーを100メガ電子ボルト(MeV)まで高めた重陽子を核子に当てると、三体核力を発生させられることが予言されました。

「このように、二体核力によって安定している2つの核子に核子を1つ増やして三体核力を発生させるには非常に大きなエネルギーが必要なのですが、1998年以前はどれくらいのエネルギーが必要かといった目途が立っていなかったこともあり、実験は困難だったのです」

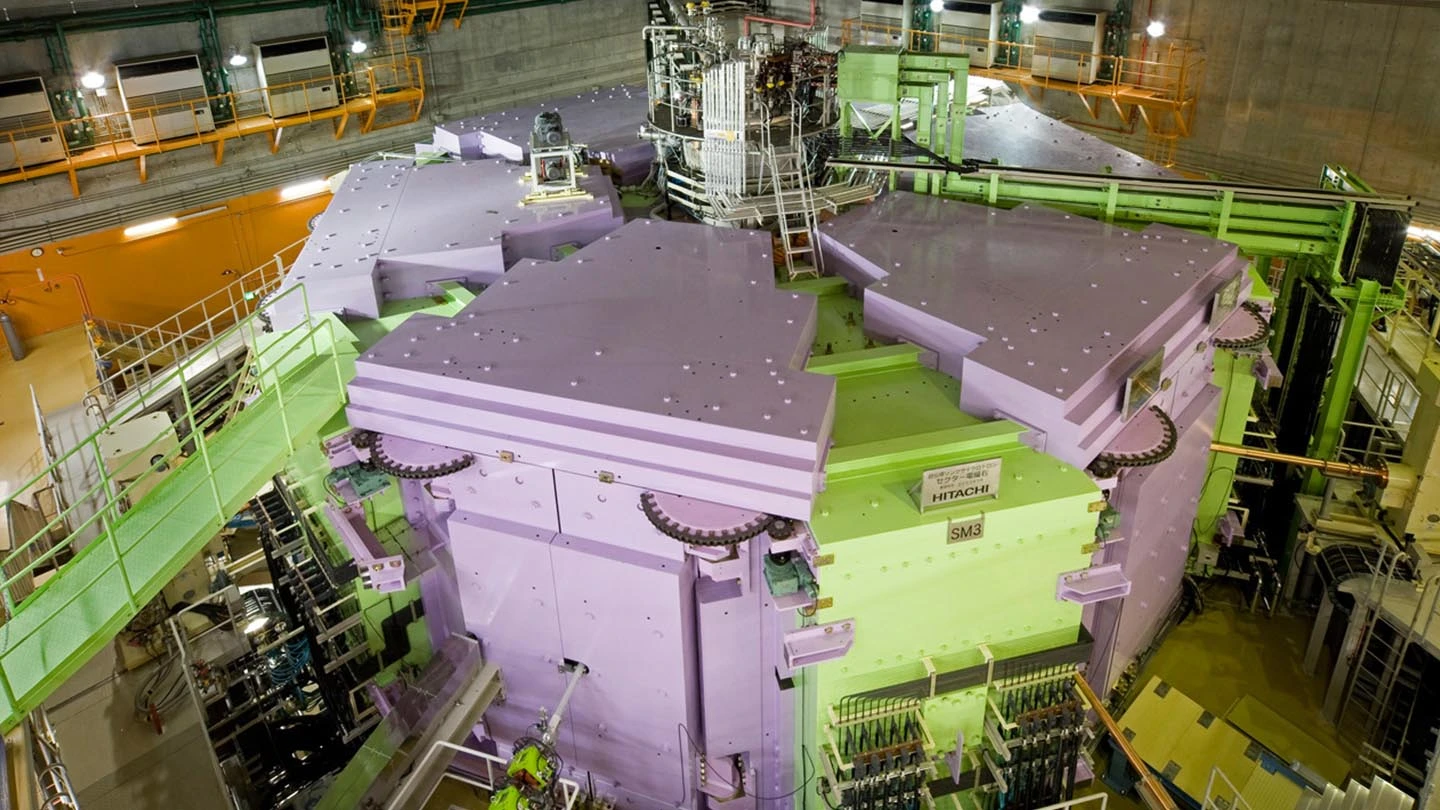

数値計算による予測を受け、当時、理化学研究所(以下、理研)に所属していた関口は研究チームを立ち上げ、2000年頃から散乱実験を本格的に開始しました。そして、理研の加速器(図3)を使って発生させた270メガ電子ボルトの重陽子ビームを陽子に照射して散乱実験を実施し、散乱角度を精密に測定したところ、藤田純一博士と宮沢弘成博士が提唱した三体核力に関する理論と完全に一致する実験結果が得られたことが確かめられました。世界で初めて三体核力を実験により実証した瞬間でした。

実験の成功の要因について関口は次のように分析します。「まず、コンピュータによる数値計算をもとに実験計画を立てることができたこと。次に、理研にその実験に不可欠な高性能な加速器があったこと。そして、我々自身、測定に関する精度を高めるためのあらゆる努力を惜しまなかったこと。この3点が成功要因だと感じています。特に、測定誤差を可能な限り減らすため、我々はさまざまな工夫をしました。たとえば、ケーブル1本引くにしても、適当に引くか、きちんときれいに引くかによって測定結果は変わってきます。そのため、本学でも、日頃から学生に対しては、実験室をきれいにしておくように指導しています。それだけ実験はデリケートなものなのです」

「三体核力」の研究は宇宙・天体物理に関するさまざまな謎の解明に直結

一方で、実験結果からは新たな課題も発見されました。そのため、現在、国内外において三体核力に関する研究は理論、実験、計算科学が一体となって進められています。「三体核力の存在が実証されたことで、原子核物理学の分野において、三体核力の研究は重要性を増しています。特に、宇宙のビッグバン以降に生成された元素の合成過程の解明や、星の終焉である超新星爆発や中性子星の研究においては欠かせないものとなっています。たとえば、2010年に発見された、従来考えられていた上限よりもずっと大きな、太陽の2倍の質量をもつ中性子星の謎の解明には三体核力の研究が不可欠です。三体核力を考慮に入れなければ、このような高い密度を説明することは難しいからです。このように、三体核力の研究は宇宙・天体物理に関するさまざまな謎の解明に直結しているといえるのです。また、応用研究としては、核融合などのエネルギー分野や放射性医薬品開発などの医療分野があります。そのため、今後も実験を通して三体核力の研究を続けていきます」(関口)

自分の気持ちに正直に生きよう

関口の三体核力との出会いは東京大学大学院修士課程時代にさかのぼります。

「高校時代、私は日本史が大好きでした。そのため、大学では日本史を学びたいと思っていました。しかし、あるとき、あえて今まであまり興味のなかった分野に挑戦したいと思い、面白そうなイメージのあった物理学科を目指すことにしたのです。そして、東京大学理学部物理学科に進み、三体核力と出会いました。周囲にこのテーマを研究している人がいなかったことから、私がやろうと決心し、以来、一貫して三体核力の研究を続けてきました」

また、意外にも関口にとって日本史と物理学との間には共通する面白さがあるといいます。「2024年の大河ドラマ『光る君へ』で紫式部のファンになった方も多いと思いますが、私は小学生の頃から紫式部が大好きでした。なぜ、あのような時代が生まれたのだろう?という疑問を抱き、歴史を調べながら、自分なりのストーリーを妄想するのが好きだったのです。現在の三体核力の実験も同様です。まず、どのような実験をし、どのように測定結果を解析すればよいかといったストーリーを考えること自体に面白さを感じます。実際には、ストーリー通りに実験が進まないことの方が多いのですが、想定通りの実験結果が得られたときは最高の気分です」

最後に、研究者を目指す方々に向けてメッセージを送ってくれました。「自分が好きだと思うテーマに出会ったら、周囲の意見に惑わされることなく、まずは自分の気持ちに正直に第一歩を踏み出してほしいと思います。それにより、思いもかけないような出会いが待っている場合があります。そんな1つ1つの出会いを大切にしていくことで、道はおのずと拓けていくと思います」

プロフィール

関口仁子(Kimiko Sekiguchi)

理学院 特定教授

- 1997年3月

- 東京大学 理学部 物理学科 卒業

- 2002年3月

- 東京大学 理学系研究科 物理学専攻 博士課程 修了

- 2002年4月~2005年3月

- 理化学研究所 基礎科学特別研究員

- 2005年4月~2007年3月

- 理化学研究所 協力研究員

- 2007年4月~2010年3月

- 理化学研究所 仁科加速器研究センター 仁科センター研究員

- 2010年4月~2022年3月

- 東北大学大学院 理学研究科物理学専攻 准教授

- 2022年4月~現在

- 東北大学 大学院理学研究科 物理学専攻 教授(委嘱)

- 2022年4月~2024年9月

- 東京工業大学 理学院 物理学系 教授

- 2024年10月~2025年3月

- 東京科学大学 理学院 物理学系 教授

- 2024年9月~現在

- 理化学研究所 仁科加速器科学研究センター 三体核力研究室 室長

- 2025年4月~現在

- 東京科学大学 理学院 特定教授

- 2025年4月~現在

- 京都大学 教授

取材日:2024年12月19日/大岡山キャンパス 南5号館 5階

この研究をもっと詳しく知るには

関連リンク

Science Tokyo Faces:顔

「顔」は、Science Tokyoで先駆的な研究に取り組む研究者を紹介する連載です。人類の根源的な問題や社会的な課題について、その解明と解決に邁進する研究者の姿を取り上げています。