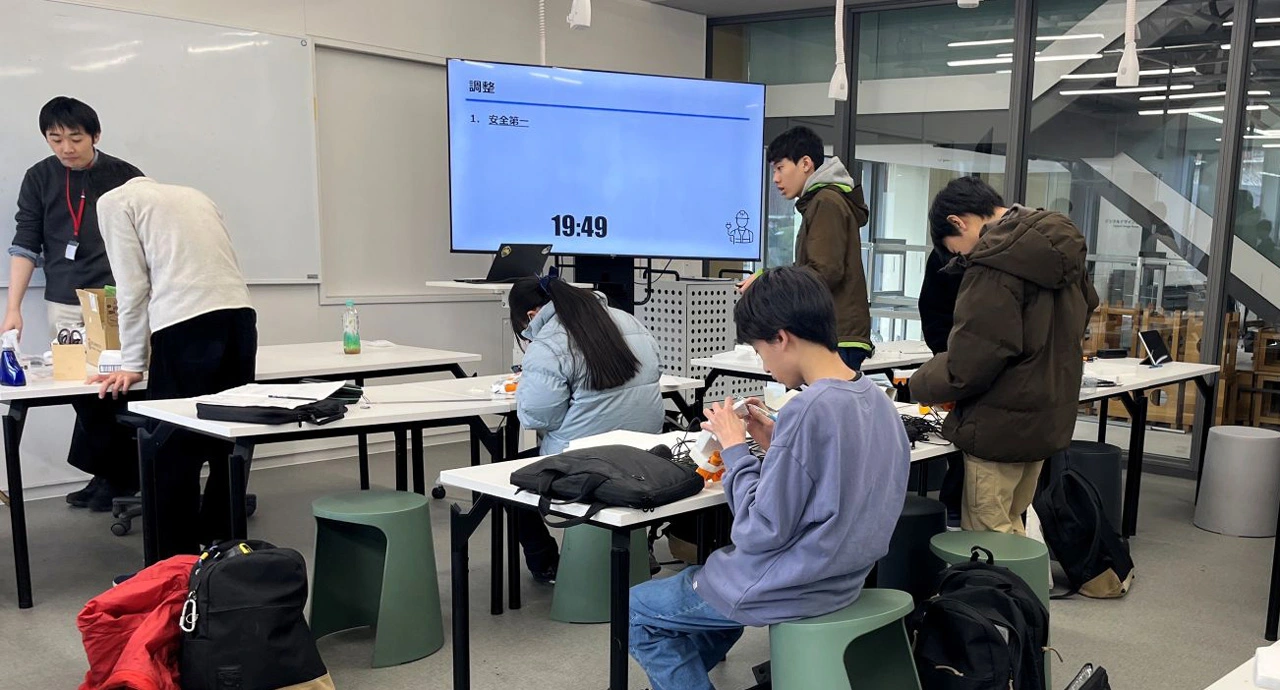

東京科学大学(Science Tokyo)の公認サークルであるロボット技術研究会の水中ロボットチームであるアクア研は、ドルトン東京学園 中等部・高等部の生徒9人を対象に水中ロボット講座を2025年1月から2月にかけて計6日開催しました。

水中・水上ロボットの制作では、浮力やモーメント、慣性など物理世界の現象を強く意識することが求められるため、中高で学んでいる理科と工学のつながりを理解することができます。本講座は、この水中・水上ロボットの特徴を生かしながら、自由な発想で試行錯誤を重ねながらものつくりを体験し、そこから学ぶことを目的に実施しました。

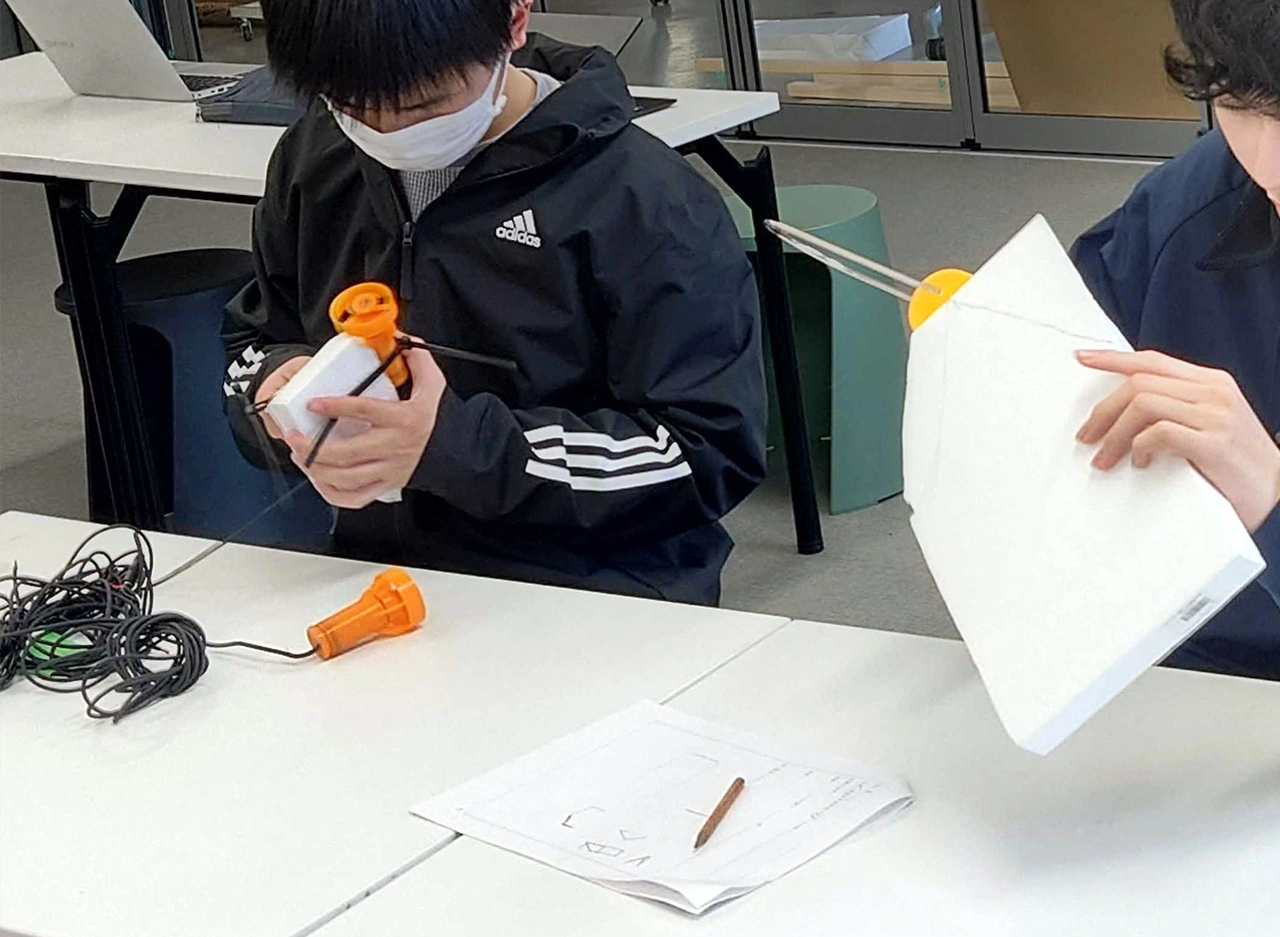

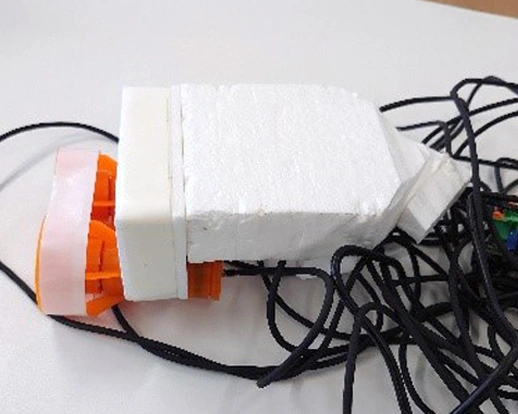

参加者はまず、小中高の理科の授業で学習してきた水に関連する内容について復習し、特に推進力の要となるスラスタ※部分の防水の重要性について学びました。その後、ロボット技術研究会が開発した防水スラスタキットの組み立て作業を行いました。キットには3Dプリンターで製作した部品や磁石、モーター、Oリングなどが入っています。磁石をはめ込んだりOリングを通したりなど防水の要となる構造を作業しながら学ぶことができる構造になっています。

さらに、浮力などの知識を活かして船体の制作を行い、設計・材料の選定・加工・実験といったものつくりの一連のサイクルを実施しました。

- スラスタ:プロペラなどを用いた、船などを動かすための動力装置

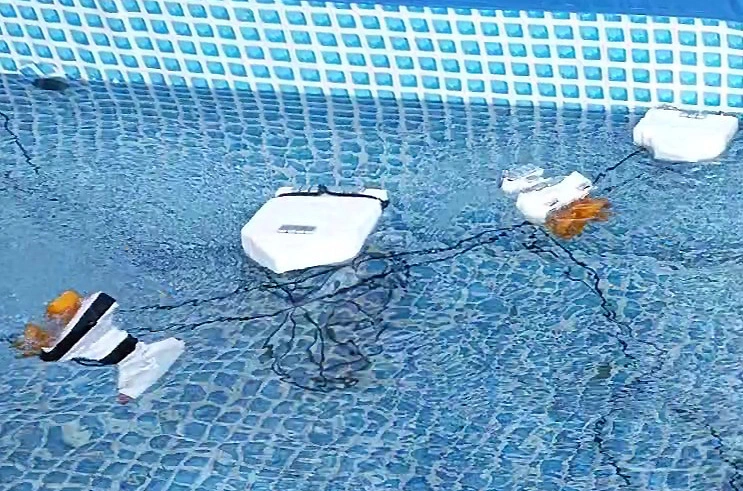

講座最終回には、各自が制作した機体を用いた競技会が開催されました。競技は「まっすぐ速く進むこと」と「小回りが利くこと」といったトレードオフの要素が含まれたルールとなっていました。参加者は試行錯誤を重ねながら改良を行い、その結果、以下のような多彩な機体が完成しました。

- まっすぐ進むことに重点を置いてスラスタを平行につけた機体(図1)

- 曲がりやすいようにスラスタの配置を遠ざけた機体(図2)

- 水中ゲートをくぐることに重点を置きおもりを多くつけた機体(図3)

参加者からのコメント

- 自分で機体を制作する点が楽しかった

- 実際にレースをして試したりできた

- とても自由に機体を作ることができて楽しかった

- 工作や、3DCAD・プリンターを使った制作活動ができ楽しかった

ロボット技術研究会メンバーのコメント

樋本耀さん(工学院 システム制御系 修士課程2年)

本プロジェクトでは授業の運営を担当しました。受講者が自由な発想で取り組めるような環境づくりを意識しながらも、必ず機体を完成できるスケジュールを設計しました。講座を通じて、ものつくりの楽しさを感じてもらえたなら嬉しく思います。

本講座は、「東京科学大学基金事業 理科教育振興支援事業-ものつくり人材の裾野拡大支援プロジェクト」とAirTrunk社の支援を受けて開催されました。

関連リンク

お問い合わせ

ロボット技術研究会

Email info@rogiken.org