どんな研究?

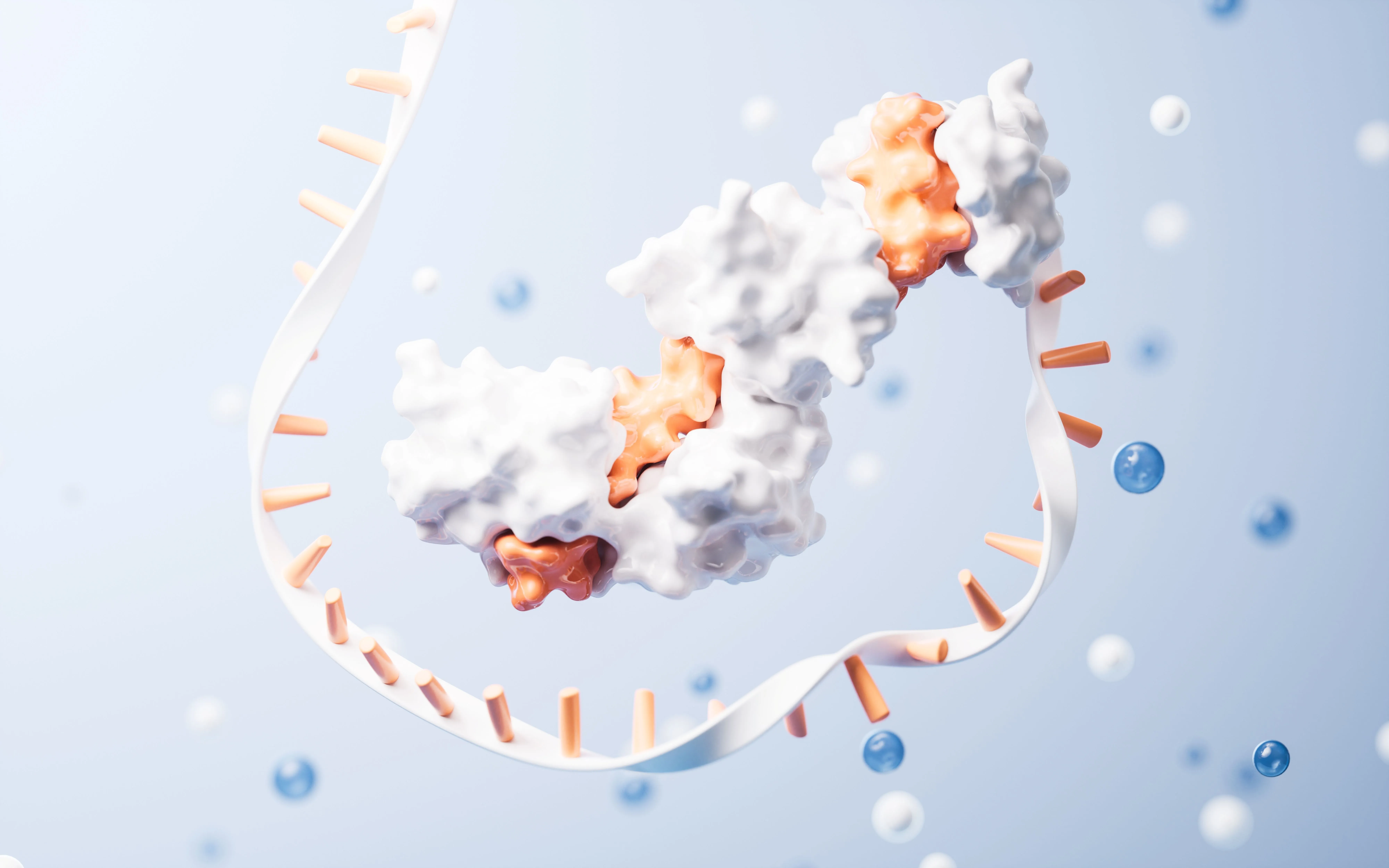

私たちの体の中では、DNAやRNAが設計図や指令書のような役割を果たし、その情報をもとに実際に働くのがタンパク質です。そんなタンパク質の中には、「ジンクフィンガー(ZnF)」と呼ばれる、金属イオンをつまみあげる「指」のような部分があります。ヒトのタンパク質の約5%が、このZnFを組み込んでいるとされています。

これまで、多くのDNAやRNAに結合するタンパク質は、複数のZnFが働くことで、より強くDNAやRNAと結びつくと考えられてきました。しかし、FUS(ファス)というタンパク質は、その常識から外れていました。FUSはZnFを1つしか持っていませんが、RNAと結合することが知られていたのです。

FUSは、細胞の中でRNAの働きを調節する重要な役割を担っています。ALS(筋萎縮性側索硬化症)や、前頭側頭型認知症(脳の前頭葉・側頭葉が萎縮することで起こる認知症の一種)との関わりも指摘されている注目のタンパク質です。

一般に、タンパク質は結合する相手分子の「決まった形」を見分けてつかまえます。しかし、RNAは形が変わりやすい「やわらかい」分子です。にもかかわらず、なぜZnFが1つしかないFUSでもRNAをしっかりつかまえることができるのか?その仕組みは、長い間、謎のままでした。

ここが重要

東京科学大学(Science Tokyo)の北尾彰朗(きたお・あきお)教授と、博士後期課程2年の木島壮一朗(きじま・そういちろう)さんは、スーパーコンピュータを駆使したシミュレーションによって、この謎を分子レベルで明らかにしました。

FUSのZnFは、RNAの特定の配列(たとえばグアニン(G)-グアニン(G)-ウラシル(U))をピンポイントで見分ける能力があります。しかし、それだけでは結合の力は十分ではありません。そこで注目されたのが、ZnFの両側にある天然変性領域(IDR)という部分です。これは、決まった形を持たない「やわらかい」領域で、FUSの場合は「RGG2」と呼ばれています。そして、RGG2領域はアルギニン(R)とグリシン(G)の繰り返しが並んだ特徴的な配列を含んでいます。

このRGG2がRNAにぴったりと貼りつき、RNAの形をわずかに歪めます。RNAが歪むほど、RGG2はより強くRNAに結びつきます。つまり、やわらかい領域が、ZnFとRNAの結合を支える「補強材」のような役割を果たしていたのです。

言いかえると、ZnFが「特定の場所にぴったり合う鍵」なら、IDRは「その鍵を押さえて支える手」のような存在として協調して働いていたというわけです。

さらにこのしくみは、FUSだけでなく、他のRNA結合タンパク質にも広く当てはまる可能性があります。これまでは、DNAに結合するタンパク質がIDRをうまく使って強く結びつく仕組みが知られていました。今回の研究は、同じようなしくみがRNAでも働いていることを示した点で、非常に大きな意味があります。

今後の展望

今回の成果は、FUSとRNAがどのように結びついているのかを示したもので、FUSが関わる様々な現象を理解するための重要な一歩となります。ALSや前頭側頭型認知症といった神経変性疾患では、FUSがRNA上で異常に凝集する現象が知られています。

将来的には、FUSだけでなく、同様の仕組みを持つ他のタンパク質についても研究が進められるでしょう。こうした研究は、さまざまな生命現象の理解やALSや前頭側頭型認知症を対象とした創薬研究にも役立つことが期待されます。

研究者のひとこと

たった1つのZnFが、どうしてRNAをつかまえられるのかという謎を分子シミュレーションで追いかけ、IDRという「やわらかい領域」の大切さに気づいたときは、目からうろこが落ちる思いでした。木島さんと得たこの知見が、将来的にALSなどの難病の理解につながることを願っています。

(北尾彰朗:東京科学大学 生命理工学院 生命理工学系 教授)

この研究をもっと詳しく知るには

お問い合わせ先

研究支援窓口