どんな研究?

私たちの体をつくる細胞の中には、小さな液体の粒「液滴」がたくさんあります。液滴とは水と油のように性質の違う液体が分かれた状態で存在しています。液滴は柔軟で分裂や合体もしやすく、物質を取り込んで細胞内で輸送を担ったり、細胞の中で化学反応を行う仕事場を提供したりと、重要な役割を果たしています。

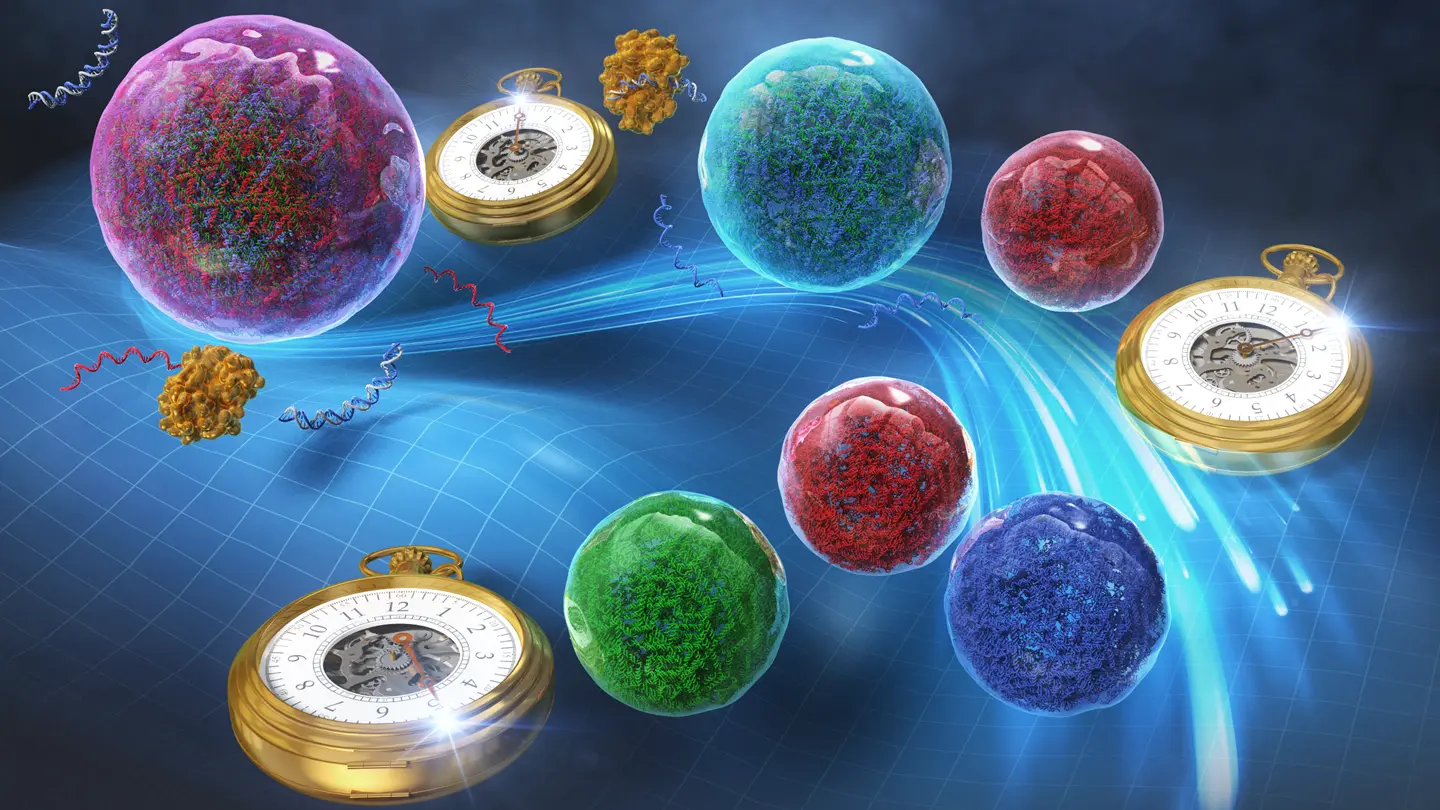

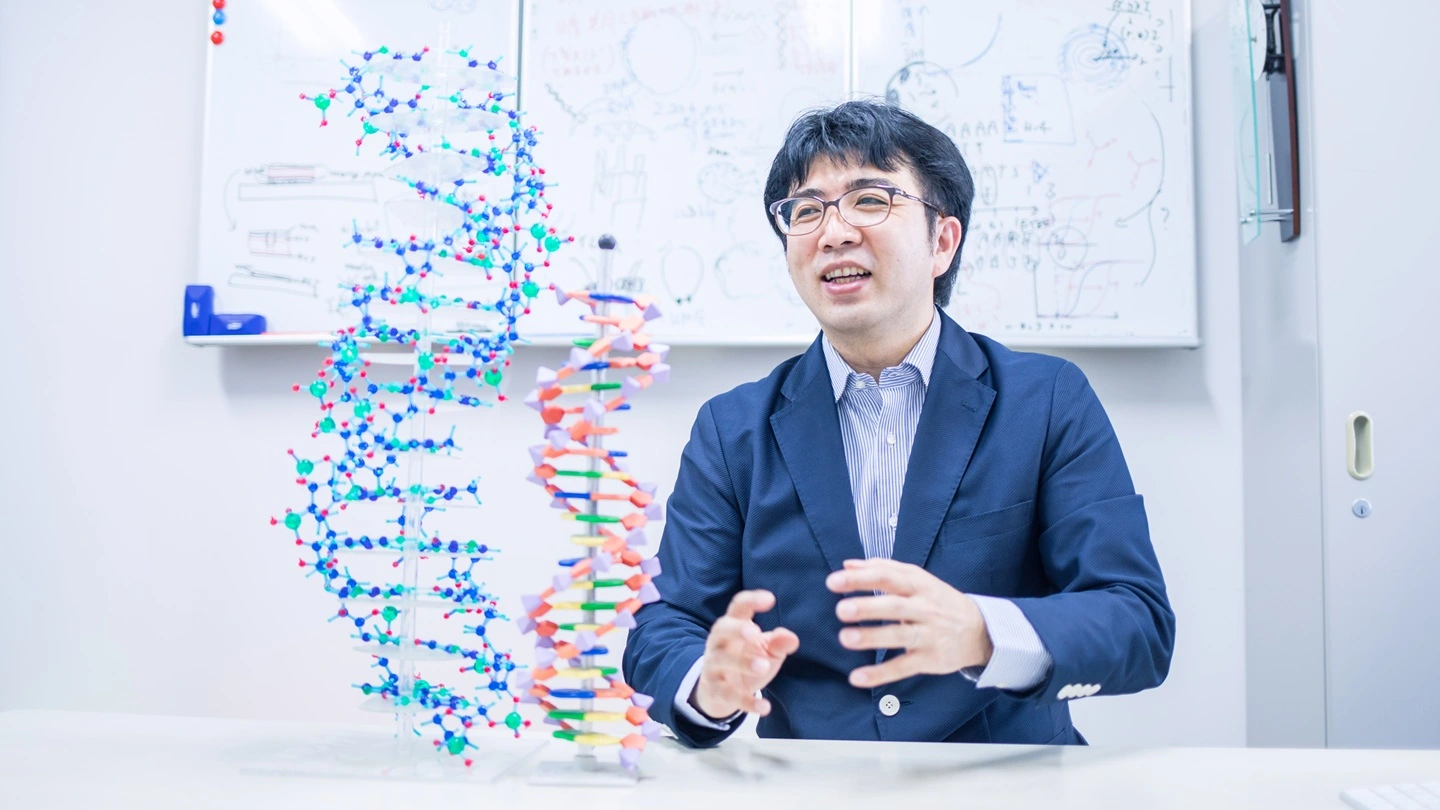

東京科学大学(Science Tokyo)情報理工学院の瀧ノ上正浩教授は、細胞の中にある液滴のように、化学反応の場を作りだせる人工液滴の研究を進めています。研究チームは、人工的に設計した短いDNAが自然と集まり、その集合体が柔軟で決まった形を持たない液滴のように振る舞うことに着目しました。これはまさに「DNAの液滴」です。DNA液滴は、まるでミニチュアの細胞のように、分裂したり、内部にタンパク質を取り込んだりできるため、人工細胞としても働くものと考えられています。

これまでDNA液滴の分裂のタイミングや、分裂に至る化学反応の順番などを完全に制御することは難しいとされてきました。しかし、瀧ノ上教授らは、2種類の人工DNAが混ざったDNA液滴が分裂していくタイミングや順序を制御する新しい方法を発見し、DNA液滴がまるで生きた細胞のように制御されて分裂していくことを示しました。これによって、人工細胞を制御することで実現する、様々な可能性が切り拓かれていくものと期待されます。

ここが重要

研究チームは2種類の人工液滴を融合させ、その中に複数の核酸(DNA・RNA)やRNA分解酵素を加えました。さらに、酵素の濃度を上げて核酸同士の関わり方をコントロールし、人工液滴の分裂までの時間を遅らせる「時間遅れ回路」を開発しました。この時間遅れ回路を応用して、融合した複数の人工液滴が、「いつ」「どの順番で」分裂するかを制御できました。

この技術の応用例として、例えば、がんのマーカーとなるマイクロRNA※の濃度を比較できる分子コンピュータが考えられます。マーカーの濃度(入力)に応じて「時間遅れ回路」が分裂のタイミングを自発的に変えるために、液滴の分裂経路(出力)が変化します。最終的に分裂の結果をみると、マーカーの濃度を知ることができます。つまり、分子でできたDNA液滴(人工細胞)が、がんのサインを読み取って自律的に情報処理をする分子コンピュータとして働いたことになるのです。本研究では、DNA液滴の分裂制御が、マイクロRNAの濃度比較に使えることも実証しました。

今後の展望

さまざまながんや病気の早期診断技術への活用が見込まれます。DNAからなる人工液滴は、分裂制御を高度にプログラムすることができます。複数の論理演算を組み合わせた自律的な分子コンピュータとして分子ロボットや体内で薬を必要な場所に届けるスマート医療デバイスなどへの展開も可能です。

用語説明

※マイクロRNA:遺伝子発現を調整する役割を担う短いRNAのひとつ

研究者のひとこと

プログラム可能なDNA液滴の開発は人工細胞、分子ロボティクス、バイオセンシング分野の発展に大きく貢献できます。この一歩が未来の医療や科学技術に役立つことを願っています。

お問い合わせ先

研究支援窓口