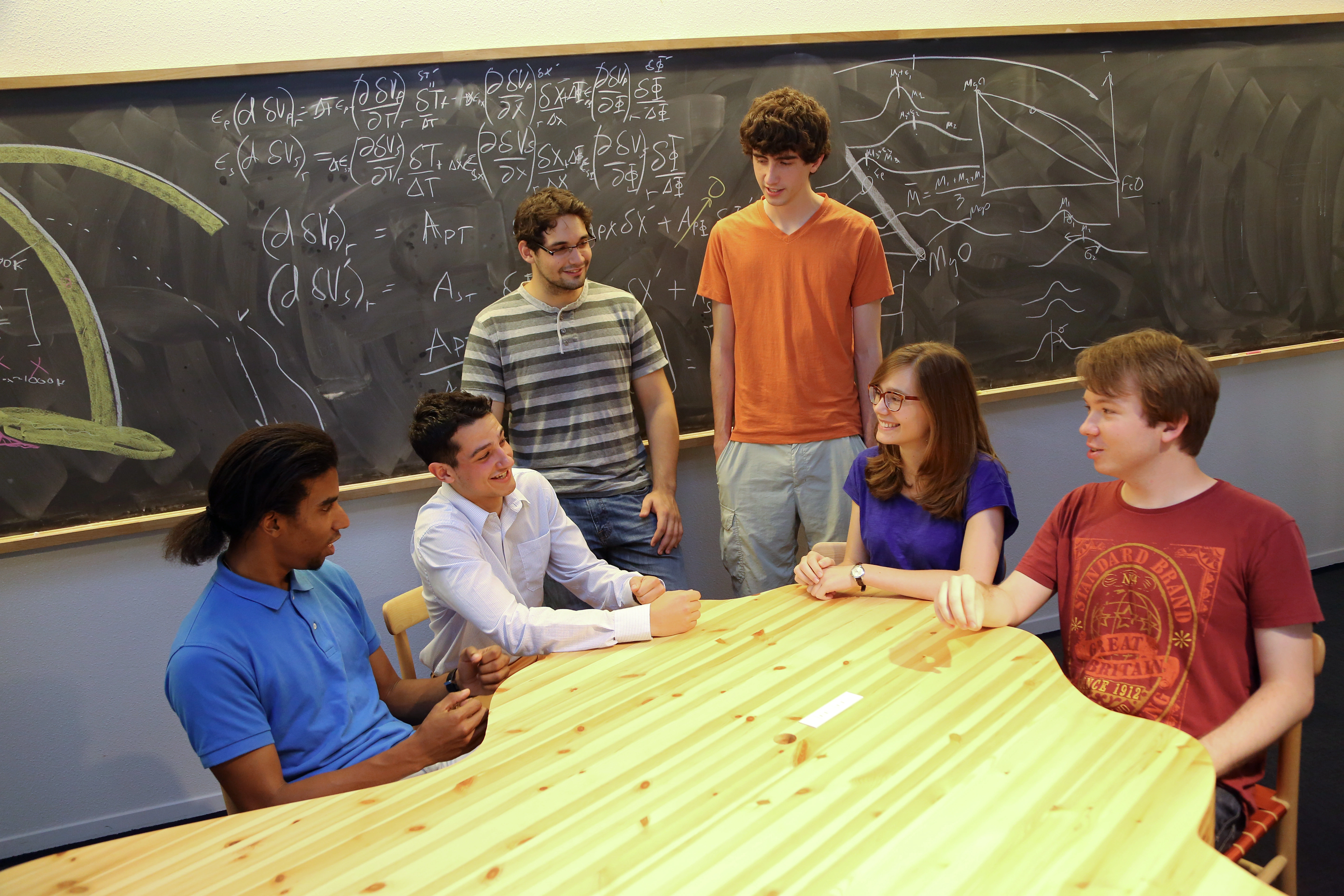

どんな研究?

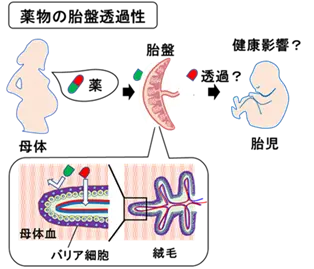

胎盤は妊娠中のお母さんと胎児をつなぐ重要な臓器で栄養や老廃物のやり取りを担っています。特に胎盤バリアとよばれる構造は、有害物質が胎児に移行することを防ぐ役割を果たしています。しかし、一部の薬やウイルスがこの関門を通過することが知られており、これらが病気の原因になることが懸念されています。胎盤に関連する病気を理解し対策を立てるためには、この胎盤バリアの構造や機能をより詳細に解明する必要があります。しかし、胎盤の構造は動物種ごとに大きな違いがあるため、動物実験の結果をそのままヒトに当てはめて考えることはできません。これまでにヒト細胞を用いた胎盤バリアに関する研究も行われてきましたが、十分な理解には至っていません。

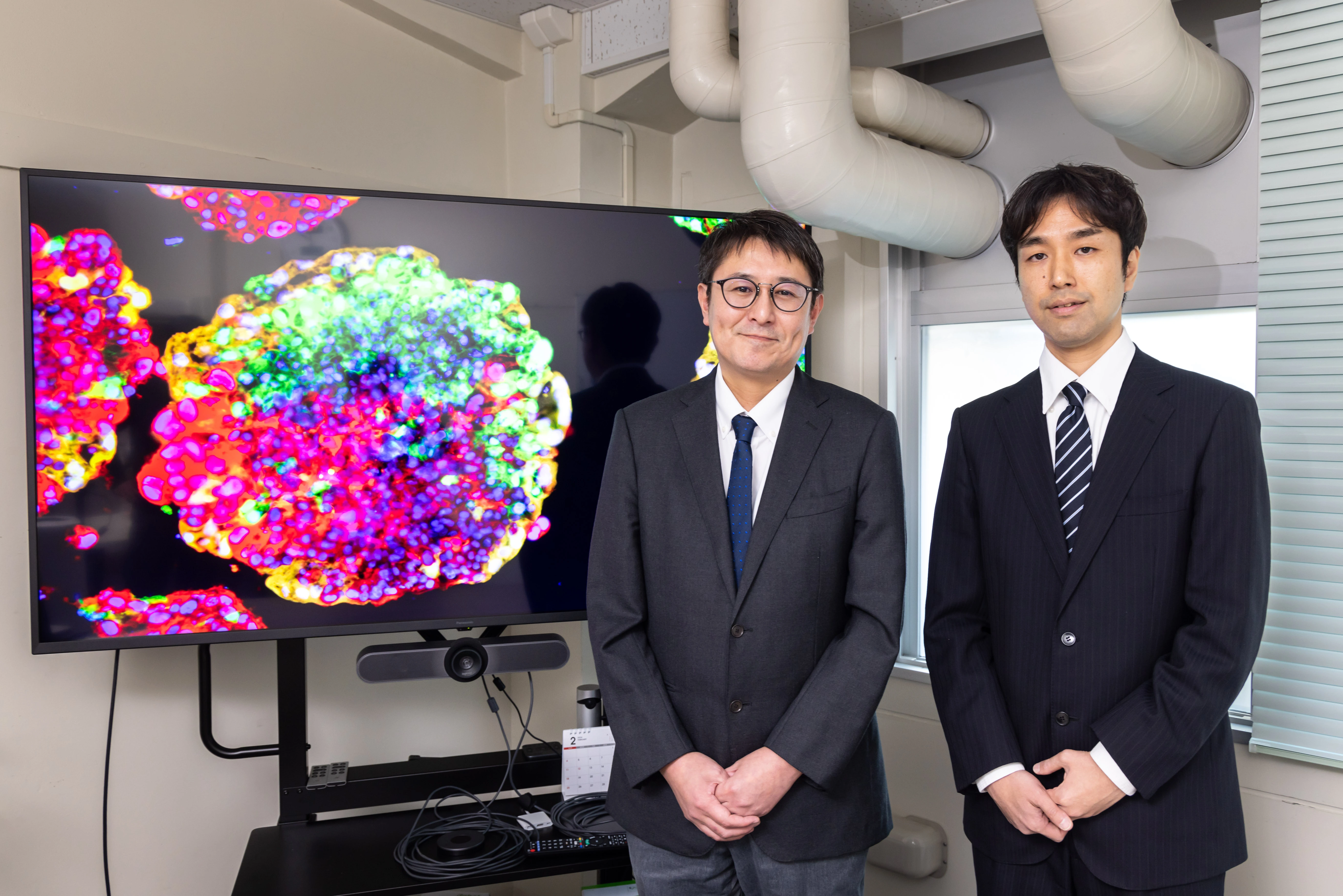

この課題を解決するために、総合研究院生体材料工学研究所 診断治療システム医工学分野の梶弘和教授・堀武志助教らと東北大学、熊本大学の研究チームは、ヒトの胎盤幹細胞※用語1を用いた胎盤オルガノイド※用語2モデルを世界で初めて作成しました。また、このモデルをもとに、妊婦から胎児への物質のやりとりを定量的に評価できる胎盤バリアモデルの開発にも成功しました。

ここが重要

ヒトの胎盤には絨毛(じゅうもう:細かい毛のような突起)が多数あり、妊娠初期の絨毛の表面は2つの細胞(バリア細胞、細胞性栄養膜細胞※用語3)から成る2層構造をしています。今回の研究ではこの構造を再現するために、特殊な培養条件を用いて、ヒト胎盤幹細胞の3次元培養を行いました。その結果、世界で初めて、実際の胎盤絨毛のような構造持つ球体の胎盤オルガノイドを作製することに成功しました。次に、この培養条件をもとに、厚みをもった胎盤細胞シートを開発し胎盤バリアのモデルとして使用できることを確認しました。

今後の展望

これらのモデルは胎盤に関する病気のメカニズムの解明や、胎児に影響が少ない新薬の開発などに役立ちます。また、実験動物を使用しない医薬品評価の開発にも利用可能です。

研究者のひとこと

梶弘和教授

胎盤は人体で最も理解されていない臓器であると言っても過言ではありません。今回開発したモデルにより、ヒトの胎盤の理解が更に深まり病気の解明や、新薬開発に貢献することを期待しています。

堀武志助教

妊婦さんの中には、胎児への影響を心配して薬を飲むのを控える方も多いと思います。この胎盤細胞培養モデルが、胎児に安全な薬の開発に役立ち、妊婦さんやご家族の生活の質(QOL, Quality of Life)が向上することを願っています。

用語説明

※ 用語1. 胎盤幹細胞:高い増殖能力を持ち、胎盤への分化能力をもつ特殊な細胞。2018年に東北大学の研究グループにより樹立された。

※ 用語2. オルガノイド:幹細胞等から培養して作られる、臓器の主要な特徴を備えた3次元(3D)の細胞培養物。

※ 用語3. 細胞性栄養膜細胞:胎盤を構成する細胞の1つで、胎盤の様々な細胞に分化できる。

この研究をもっと詳しく知るには

お問い合わせ先

研究支援窓口

- 備考

- お問い合わせは https://www.rdc.isct.ac.jp/contact/ からご連絡ください。