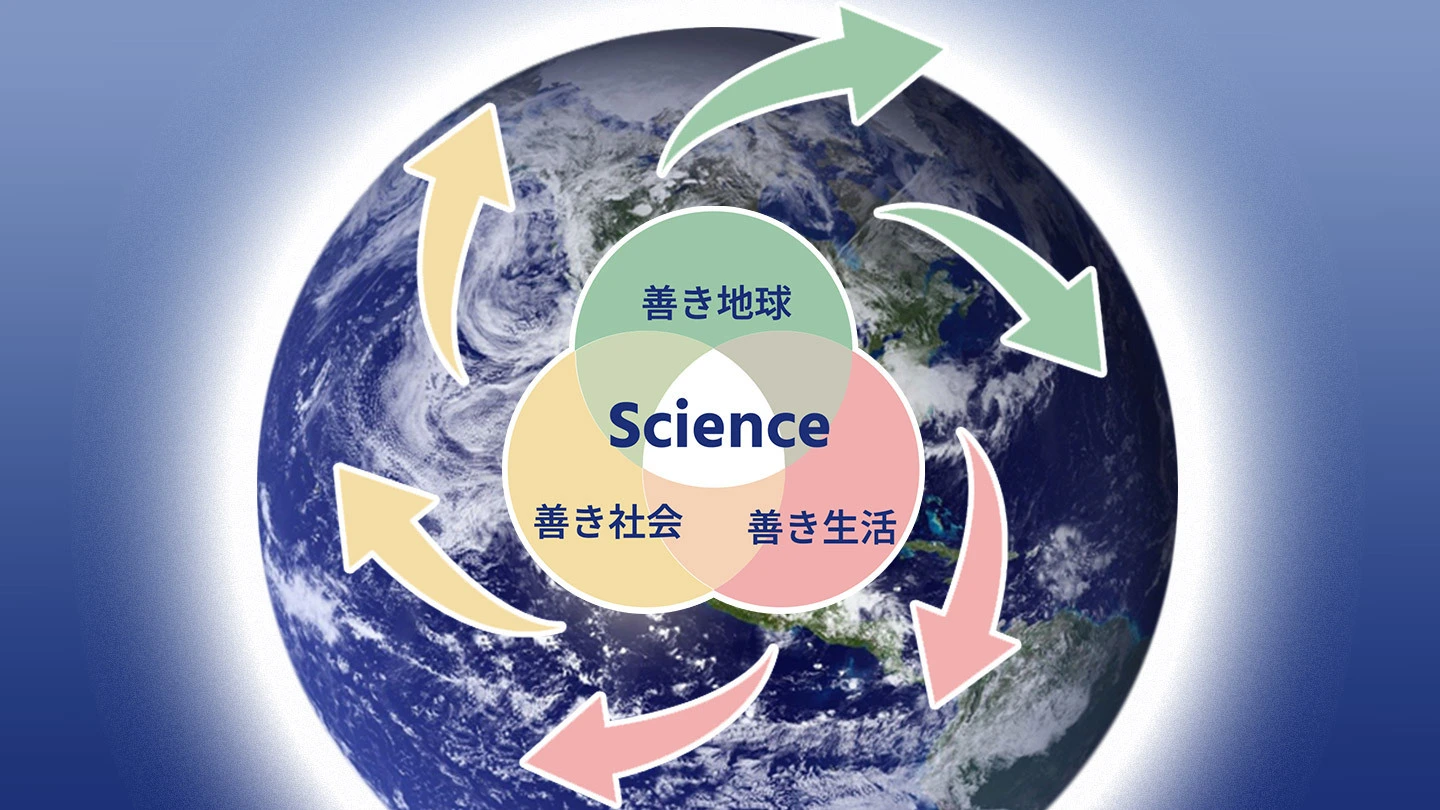

東京科学大学(Science Tokyo)は、「『科学の進歩』と『人々の幸せ』とを探求し、社会とともに新たな価値を創造する」を大学のMissionとして掲げ、その実現に向けた分野横断・融合型の研究体制「Visionary Initiatives(VI)」を2025年に始動させました。現在、6つのVIが「善き生活」「善き社会」「善き地球」という3本柱を軸に、社会変革の姿と共通ビジョンをそれぞれが描き、未来を切り拓く挑戦をすでに始めています。

今回はVIの一つ、Innovative-Life Society「サイバー・フィジカル空間で共創社会を開拓する」のプログラム・ディレクター(PD)を務める工学院の阪口啓教授に、サイバー空間と実世界を科学技術でつなげることで、いかに明るい未来を実現するか、そのロードマップなどを語ってもらいました。

5Gが世の中に行き渡る未来、その先の未来

自身の研究を通じて、「研究成果が社会に届く」とはどういうことだと感じていますか?

阪口

研究の成果が社会に届くかどうかは、分野や研究の段階によってさまざまです。基礎研究ではその価値がすぐに社会に見えるかたちで現れるとは限りません。一方で、わたしの専門である情報通信のように「応用」との距離が近い分野では、社会実装に結びつく場面に立ち会うことができます。これまでわたし自身が取り組んできたのは、サイバー空間(インターネットや情報通信ネットワークの世界)とフィジカル(現実世界)をつなぐ通信基盤の設計であり、5Gなどの通信インフラを通じて研究成果が社会に一定程度届いているという実感があります。

ただし、それはまだ入り口にすぎません。皆さんは、スマートフォンで動画をほぼリアルタイムに視聴できるようになり、5Gの恩恵を十分に受けていると感じているかもしれません。しかし、実際には5Gはまだ「出口」が作りきれていないのです。例えば、5Gのインターフェースはスマートフォンにほぼ限定されています。通信性能だけが先行し、社会で本当に必要とされるアプリやサービスが追いついていないのです。

かつて3Gでも同じことがありました。2001年10月1日に日本のNTTドコモが商用サービスを開始しましたが、その性能は、iPhone(2007年1月9日にスティーブ・ジョブズが発表)やYouTube(2005年米国にてβ版が公開)、LINE(2011年6月にリリース)などが登場して初めて普及しました。

同様に5Gも、サイバーとフィジカルがつながるプラットフォームが整ったとき、初めて急激に新しい要求が生まれ普及していくはずです。そのためにわたしが現在取り組んでいるのは、5Gが本来持っている技術的可能性を社会の中でどう生かすかを構想し、実装設計と応用展開を進めることです。

「6Gのために研究している」のではなく、5Gが使い切られたその先に、自然に次世代技術が立ち上がると考えています。単に名前に流されて「6G」「7G」を語るだけでは、社会は変わりません。

最先端の「土台技術」が未来の可能性を切り拓く

先生の研究とVIとの関連性について教えてください

阪口

VIにおいては、サイバーとフィジカルをつなぐ新たなプラットフォームを構築し、そこから多様なアプリケーションが生まれる仕組みを将来的に目指したいと考えています。わたしの役割は、全体のハイレベルなシステム設計を担い、半導体やセンサ、コンピュータ、ロボットやAIのモデルなどの構成要素をどのように組み合わせ、そのプラットフォームを社会の現場にどう役立てるかを設計することです。

例えば情報通信は、「土台の技術」であり社会からは見えにくいものです。スマートフォンでアプリを使うとき、その背後には通信規格、アンテナ設計、クラウド、アプリ配信の仕組みなど、きわめて多層的な基盤があります。わたしが目指すのは、こうした「見えないインフラ」を社会の多様な分野に展開し、新しいサービスや産業、医療、福祉、防災、交通など、暮らしの中のさまざまなニーズに応える可能性を切り拓くことです。

それらは、わたしがPDを務めるVIでは、「AI・ロボットと共創する未来産業・医療・福祉」「食料の安定供給と健康で豊かな食文化の創出」「健康・安心・快適な未来都市の実現」「次世代ヘルスケアが支える未来社会」という4つの未来像に具体化されています。

ーVisionary Initiative: Innovative-Life Society 「サイバー・フィジカル空間で共創社会を開拓する」ー

Innovative-Life Societyでは、 誰もが年齢や場所の制約を受けずに、安心して生き生きと生活できる社会の実現を目指します。

・デジタル技術やロボットによる労働力の補充と生産性の向上

・AI・ロボット活用で場所や言葉の壁を越えた新産業創出

・AI医療・介護ロボットで医療従事者不足を解消し介護難民ゼロ

・AI先生と共生し、未来社会を生み出す新たな教育

・AI・ロボットとの共創の基盤となるサイバーセキュリティ

・AI・ロボット技術による食料生産性の向上

・安全で持続可能なAIフードシステムの構築

・土地をえらばない農水産物生産

・食料流通のDX化でフードロスゼロ

・AIロボットシェフと共に生きる食生活

・パーソナライズド栄養食の提案・提供

・サイバー空間を活用した新たな食文化の創出

・生涯楽しめる新たな食リハビリ

・自動運転化で交通死亡事故ゼロ

・空飛ぶクルマで交通の3D化

・道路、水道、電気など生活基盤整備の構築とメンテナンスの自動化

・サイバー空間に拡張された安心で快適な生活

・サイバー空間で運営するAIデジタル行政

・スマートナーシングで実現される未来型バリアフリー都市

・次世代ヘルスケアシステムで100歳まで活躍できる社会

・新世代eスポーツでサイバー健康ケア

・サイボーグ技術を使った新身体機能獲得

・バーチャルコミュニティプラットフォームで社会的孤立ゼロ

・介護ロボットをフル活用したサイバー医療

・ヘルスケア社会システム確立で出生率の増加

誰もが年齢を問わず活躍できる社会に向けて

これらが実現した時、どのような社会になっているのでしょうか?

阪口

わたしが構想する未来社会は、少子高齢化が進む中でも、技術の力で生産性と持続性を両立し、誰もが年齢を問わず活躍できる社会です。経済成長がなければ、未来は明るいものにはなりません。だからこそ、技術を社会の隅々にまで届けることが必要です。

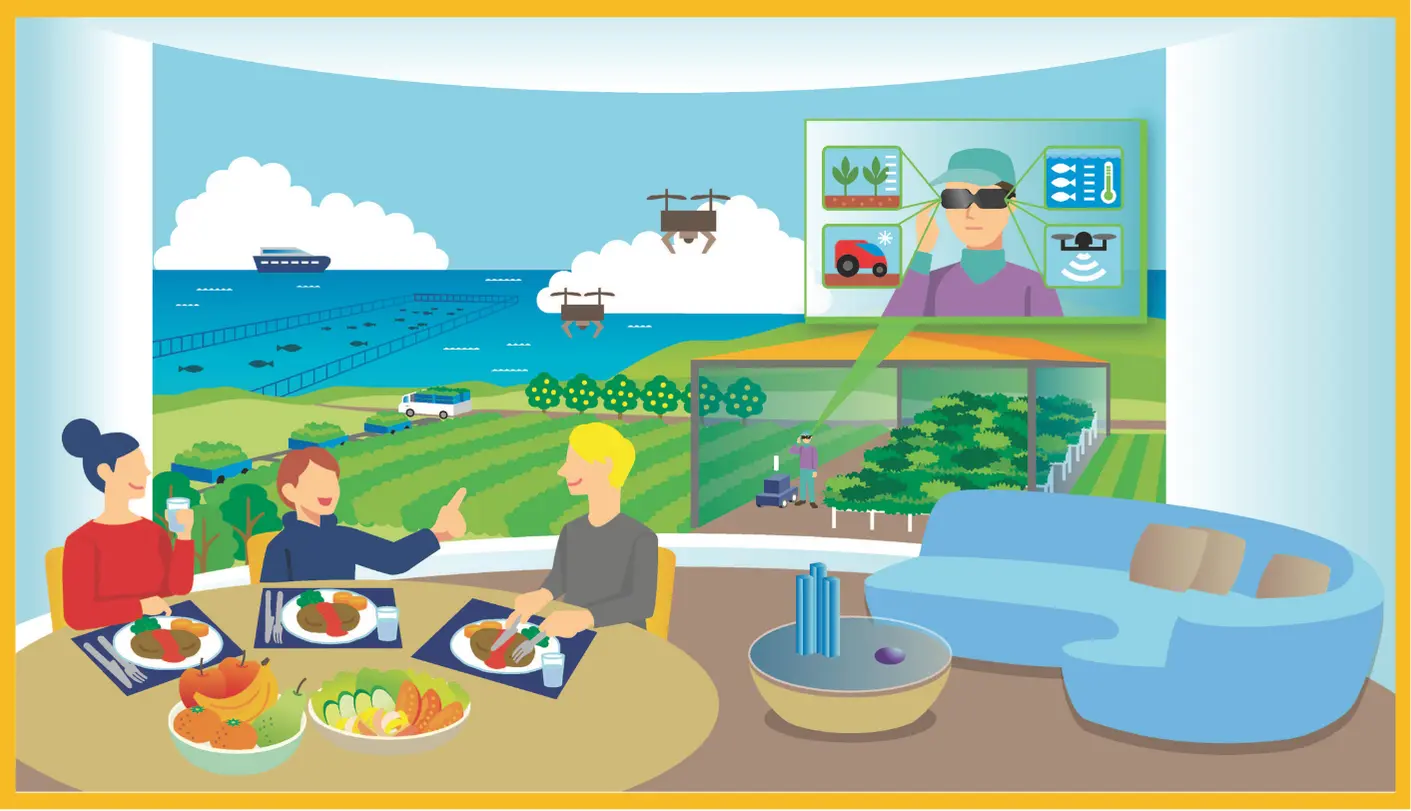

例えば、高齢化が著しい第一次産業では、就業人口の減少や燃料価格の高騰が重なり、現場は限界に直面しています。「働いても赤字になる」――そんな一次産業の現実を技術で変えなければ未来は閉ざされてしまいます。

そこでAIやロボットを活用し効率的かつ持続可能な生産を支える仕組みを整えることが欠かせません。AIに不安を抱く人がいるかもしれませんが、それは誤解です。AIは人間の知能を拡張する道具で、主体は人間なのです。例えば、熟練した漁師さんは、経験によって魚群の位置を直感的に把握できますが、そうした知見は漁師の個々人の経験に依存し継承が難しい。そこで、海中をセンシングし、得られたデータをサイバー空間に取り込み、熟練者のノウハウをAIに学習させます。そうすることで経験の浅い漁師でも効率的な漁が可能になり、燃料の無駄もなくなり、海洋資源の乱獲も防げます。これがサイバーとフィジカルの直接接続による実践的な社会実装の一つです。同じ発想はヘルスケアや都市設計にも応用できます。

グローバルな連携の中でイノベーションの価値が試される

VIにおける研究の役割と学外連携についてどう考えていますか?

阪口

課題が困難に見えるときこそ、異なる分野の知が突破口を生み出すことがあります。VIの根本にはそうした思想があります。技術系だけでは限界がある問題も、人文社会系の視点や倫理的検討が入ることで道が拓かれます。技術と社会、制度と人間、それらの橋渡しにこそ、分野横断の意味があります。

また学外との協働も欠かせません。通信規格の世界では「全会一致」で合意形成を行います。一部の技術が突出するのではなく、全員が納得して初めて標準として生き残るのです。この姿勢こそ、技術の本質だと考えています。

今後の展望と社会へのメッセージをお願いします

阪口

今後は、研究成果を社会の現場―例えば食料生産の現場―に届けていくことに注力したいと考えています。最初は現場の皆さんから抵抗があるかもしれません。ですが、対話を重ね信頼を築くことで必ず受け入れられると信じています。技術は実装されて初めて意味を持ちます。そのために必要なのは、現場に足を運び、人々と交流し、技術と社会の接点を地道に育てていく姿勢だと思います。

ただ、日本の社会に見られるように、多くの社会は、保守的な側面を持ち、新技術の導入が遅れがちです。その場合は、いったん海外や他国での成功事例を示し、逆輸入の形で普及を図ることも有効だと考えています。技術を国境で閉ざさないこと、そしてグローバルな連携の中でこそ、本当の価値が試されます。

最後に学生さんや若い研究者へのメッセージとして、「自分の研究が誰のために、どんな未来につながっているのか」を常に意識してほしいと思います。そして、机上やサイバー空間に閉じこもるのではなく、フィジカルな現場に飛び出してください。大志を抱き、現場で社会と真正面からぶつかってほしい。自分の専門に誇りを持ち、他者と交わる勇気を持つこと。それこそが、未来を切り拓く本物の力になると信じています。

取材日:2025年8月21日(オンラインZoomにて)

阪口啓(さかぐち・けい)

東京科学大学

工学院 電気電子系 教授

関連リンク

更新履歴

- 2025年9月22日 関連リンクを追加しました。

お問い合わせ

研究支援窓口