どんな研究?

私たちの体を構成するタンパク質は、アミノ酸分子がつながってできるひも状のペプチド鎖からできています。このペプチド鎖の折りたたみ方や、ペプチド鎖同士のつながり方によって、らせんやシートなどの構造ができあがり、最終的に特定の働きをもつタンパク質へと変身します。

東京科学大学(Science Tokyo)の澤田知久(さわだ・ともひさ)准教授らの研究チームは、分子を運ぶカゴのような構造体や、新しい分子を作り出す「工場」になるような、中空の分子構造体を作り出してきました。その中で注目していたのが、ペプチド鎖の折りたたみ方やつながり方を人為的に制御する手法です。つながりの部分に生体内にはあまり存在しない金属イオンを介入させることで、自然界には存在しないようなペプチド鎖同士の絡み合いが設計可能になるのです。

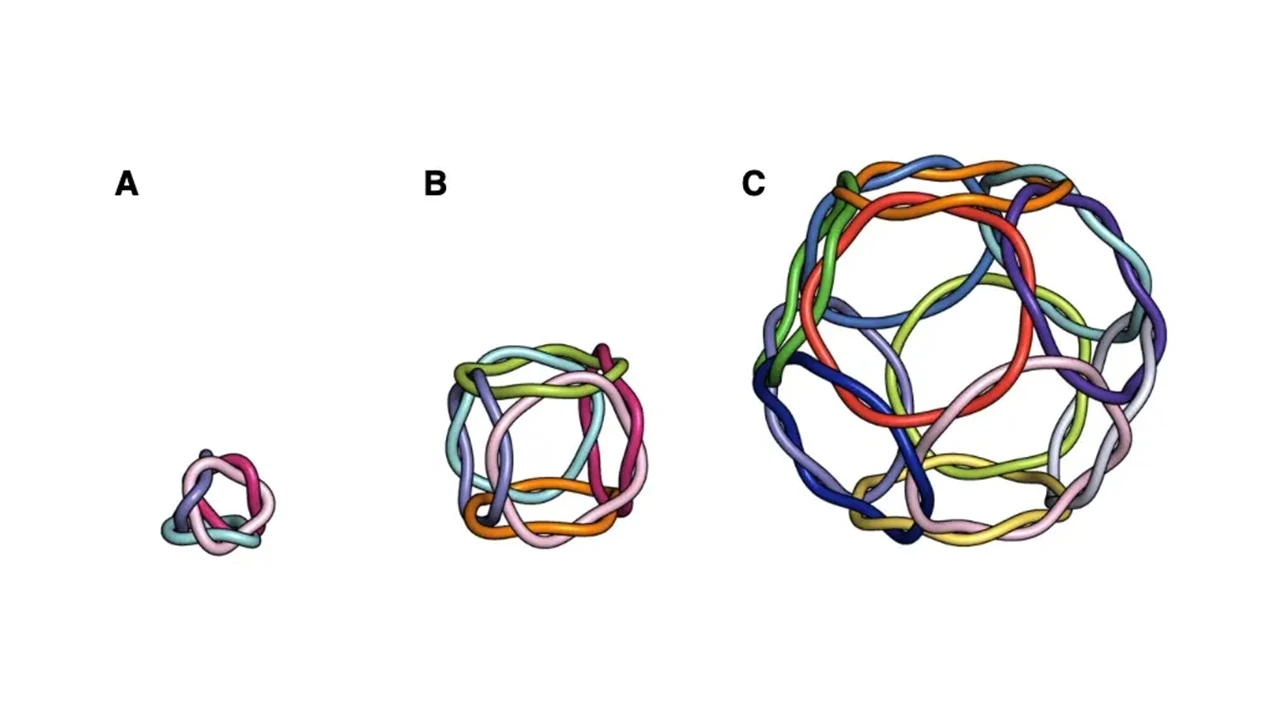

これまでの研究では、金属イオンとして銀イオンを使い、絡み合いによってできた四面体(図中A)や立方体(図中B)といった小さな立体構造の作製に成功していました。しかし、さらに大きな空間を内部に持つ、絡み合いの多い十二面体型の構造(図中C)を正確に作ることは、設計も合成も極めて難しく、誰も実現できていませんでした。

ここが重要

澤田准教授らは、なんとこの十二面体型の複雑な絡み合い構造を、化学的に作ることに世界で初めて成功しました!この中空の分子構造体は、60個の金属(銅)と、60本のペプチド鎖が自発的に集まり、直径約6.3ナノメートルの巨大なカプセル状構造を作り出します。その中には、約4.0ナノメートルの「空洞」もあり、まるで分子でできた竹カゴのようです。

重要なポイントは、この中空分子の設計にあります。分子の輪が別の輪の中を通り抜けるように「すり抜け型」でしっかりと絡み合う必要があります。これまでの澤田准教授らの研究では、2方向に結合する銀イオンと、両端に結合する部位を持つペプチド鎖を使って、分子の輪を作り出してお互いにすり抜けさせていました。しかし、今回は、3方向に結合する銅イオンを使い、ペプチド鎖の両端だけでなく途中にも結合する部位を用意したのです。これによって、すり抜けた輪同士をうまく固定して、十二面体になるように精密に設計できました。

今後の展望

この成果は、ペプチド工学と呼ばれる新材料の開発分野を大きく広げるきっかけになります。また、分子が自分たちで集まって構造を作る「自己集合」の技術や、新しい素材を分子レベルでデザインする技術にも役立ちます。

肉眼では絶対に見えないナノサイズの世界で、ブロックを組み立てるように自由自在に新しい形を作る、そんな未来のものづくりがいよいよ現実になってきています。

研究者のひとこと

十二面体状にきれいに並んだ分子構造が見えたときは、本当に驚くとともに、答えを知った大きな喜びを感じました。分子の世界のものづくりを自由な発想で行うことができるのは、化学の醍醐味だと感じています。また、化学を研究しているうちに、数学とも出会う意外性も楽しんでいます。新たな材料や素材の開発の一助になることがとても楽しみです。

(東京科学大学 総合研究院 化学生命科学研究所 准教授)

この研究をもっと詳しく知るには

お問い合わせ先

研究支援窓口