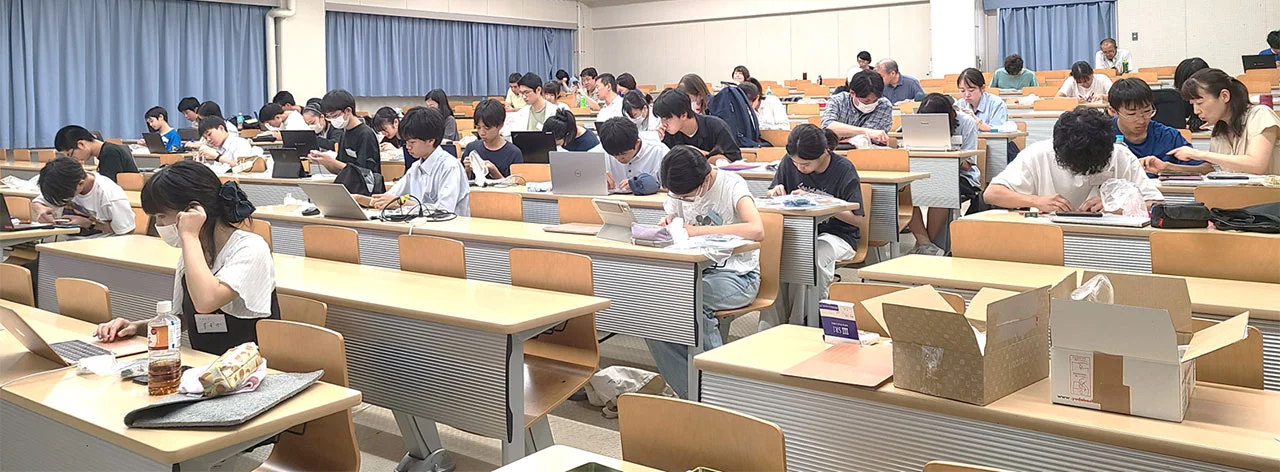

東京科学大学(Science Tokyo)は、中学生・高校生を対象にしたワークショップ「キーボードの秘密」を9月14日(第1回)と12月15日(第2回)に開催しました。全国の中学1年生から高校3年生まで、合計71人(対面53人、オンライン18人)が参加し、PC用キーボードの仕組みを学びながらミニキーボードを作成し、その活用方法を議論しました。

PCはスマートフォンなどとは異なり、キーボードという専用の入力装置を使うため、文書作成、プログラミング、ゲームなどの用途に適しています。本ワークショップは、キーボードの構造や工夫を理解することで、PCの活用促進と情報科学への関心を高めることを目的に開催されました。

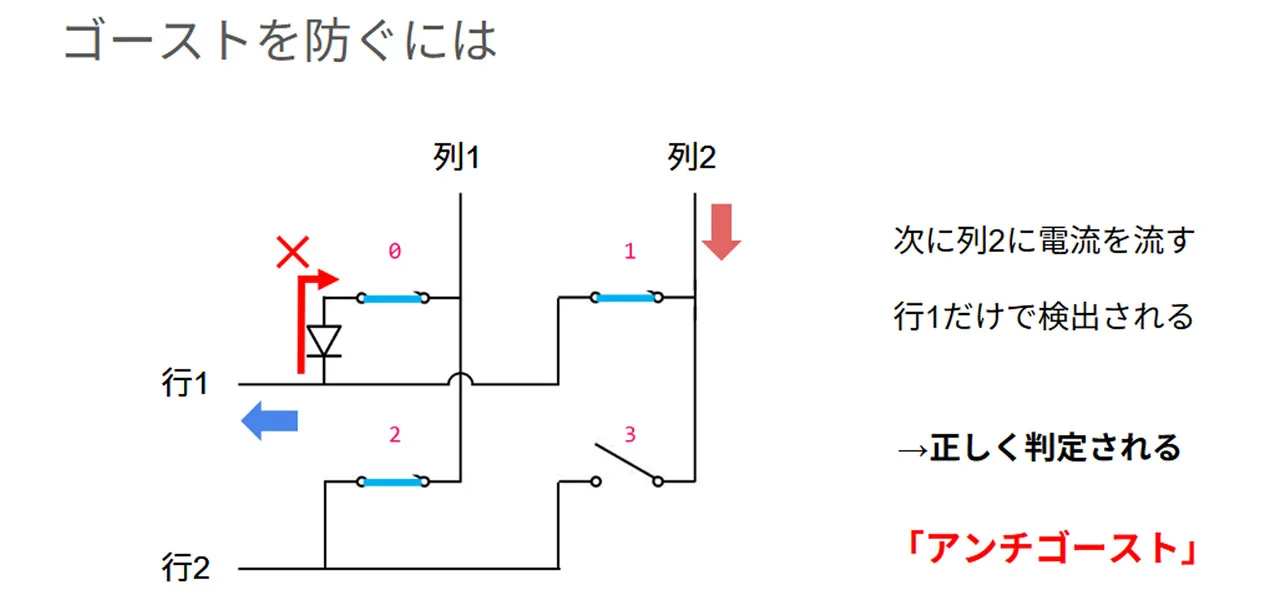

参加者はまず、コンピュータの構成要素とキーボードの動作原理を学びました。キーボードは基本的に多数のスイッチをマイコンに接続したものですが、マイコンの限られた端子数で多くのキーを処理するためにキーマトリクス※1を採用しています。また、3つ以上のキーを同時に押した際に誤作動(ゴースト※2)が生じるため、これを防ぐための工夫(アンチゴースト※3)についても解説がありました。

※1 キーマトリクス:多数のキースイッチを格子状に配線する方法。

※2 ゴースト:3つ以上のキーを同時押しした際に、押していないキーの押下が誤認される現象。

※3 アンチゴースト:整流用ダイオードによりゴーストを防ぐ技術。

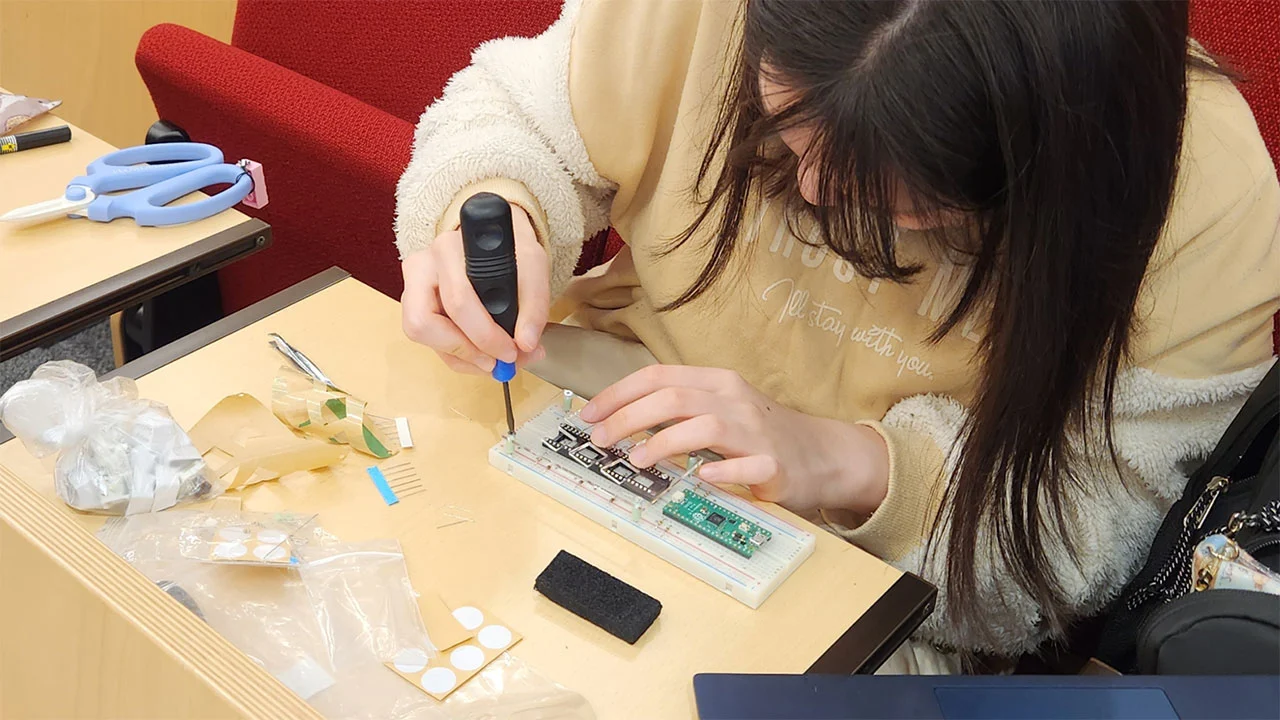

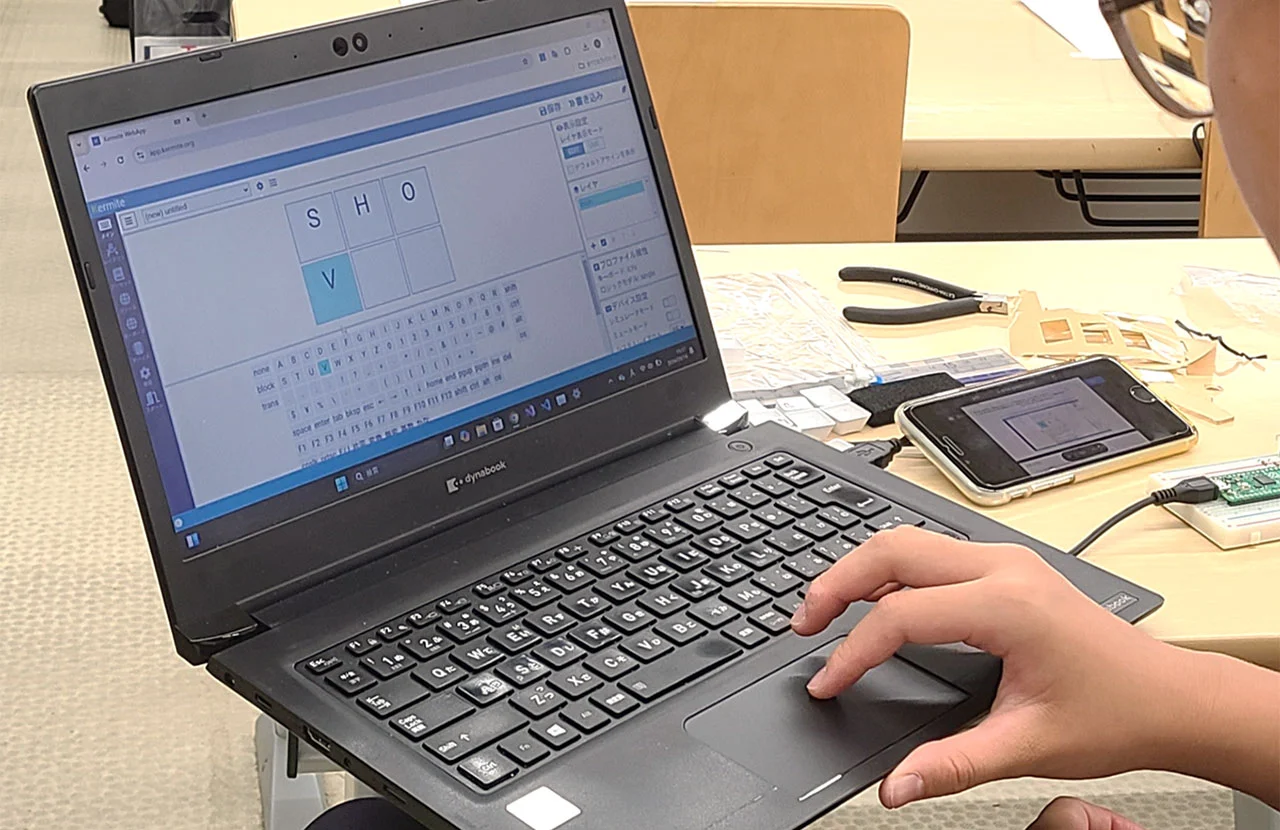

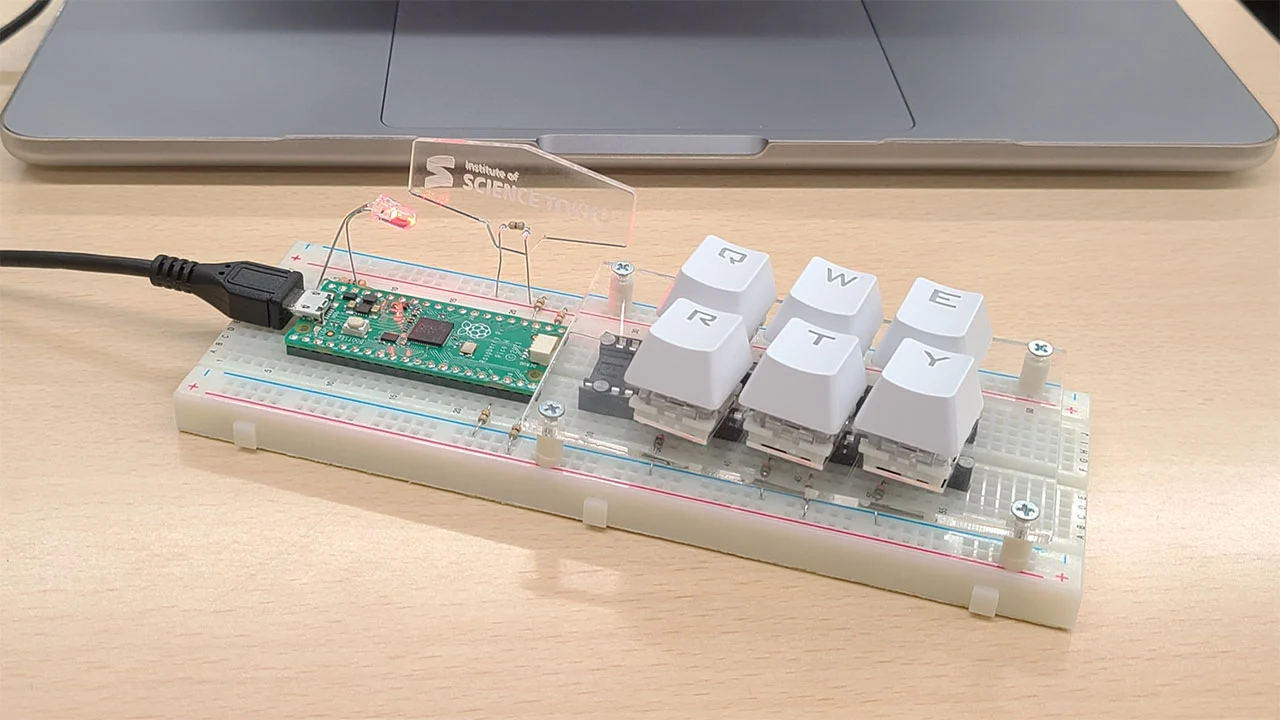

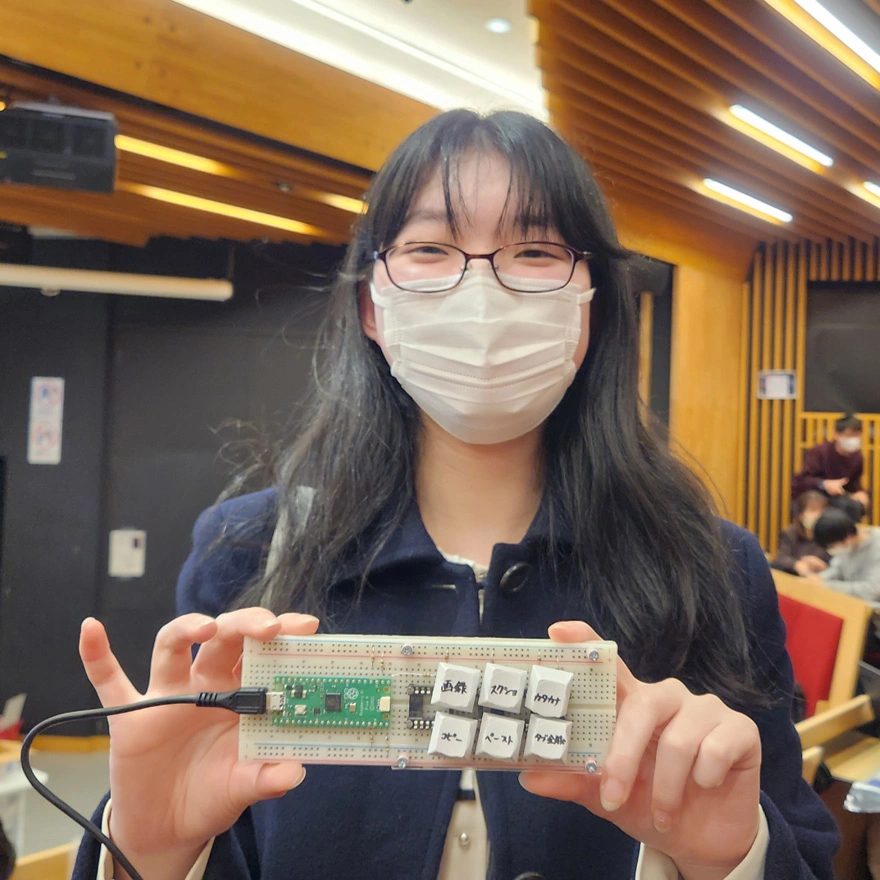

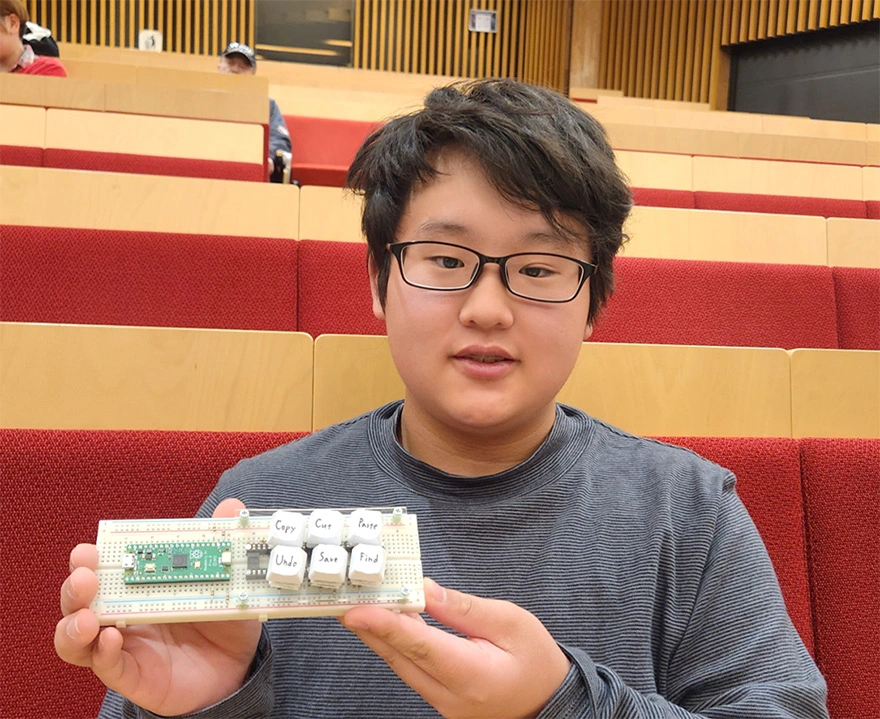

次に、本ワークショップ用に設計されたミニキーボードを作成しました。このキットはブレッドボードを使い、はんだ付け不要で組み立てられる仕様です。6つのキースイッチには自由にキー割り当てができ、自分だけのオリジナルキーボードに仕上げることができます。

第1回では情報理工学院 情報工学系の山村雅幸教授による講演があり、キーボードを「プログラマの手の延長」と例え、情報科学の可能性を紹介しました。第2回ではblueqat株式会社CEOの湊雄一郎氏による講演が行われ、「量子コンピュータ用キーボード」のアイデアを共有し、参加者の想像力を刺激しました。

会場には約10種類のメカニカルキーボードが展示され、参加者はキースイッチの違い(赤軸、青軸など)を体験しました。キー割り当てでは、[Ctrl]+[c](コピー)のような同時押しを1つのキーに設定することもできます。キー割り当ての発表では、以下のようなユニークな用途が提案されました。

-

[Ctrl]+[Shift]+[v]でプレーンテキストとして貼り付ける

- プログラミングで改行コード「\n」を入力する

- ゲームで特定キーの連打に使う(6キーすべて[F]に設定)

- [Print Screen]と[Win]+[Shift]+[s]の2種類のスクリーンショットを使い分ける

- [Win]+[L]で瞬時にロック画面へ切り替える

参加者からは、「キーマトリクスの仕組みに驚いた」「電子回路の工夫による問題解決に魅力を感じた」「学んだ知識でエニグマ(暗号機)を作りたい」など、多くのコメントが寄せられました。講演の最後に山村教授は、「今後は持続可能な農業を実現するために情報科学を活用したい。皆さんも、様々な分野に情報科学の力を掛け合わせることを意識し、新たな可能性を追求してほしい」と参加者を激励しました。

本イベントは東京科学大学基金、AirTrunk社、blueqat社の支援を受けて開催されました。また、ミニキーボードの設計は「東工大発ベンチャー」称号授与企業のビネット&クラリティ合同会社が協力しました。

関連リンク

お問い合わせ

情報理工学院 キーボード係 安田

Email yasuda.s.ad@m.titech.ac.jp