どんな研究?

私たちの生活は、スマホ、パソコン、家電、自動車、さらにはAIやロボット、クラウドサーバーなど、あらゆる分野で半導体に支えられています。すべての電子機器は「半導体チップ」という小さな部品によって動いていますが、より多くの情報を高速に処理するため、半導体チップの処理能力の向上が求められています。

その鍵となるのが微細化(=半導体チップの中の部品をもっと小さく作ること)です。微細化により1つの半導体チップにより多くの部品を詰めこむこと(集積化)ができ、性能を上げ、消費電力を下げることができます。

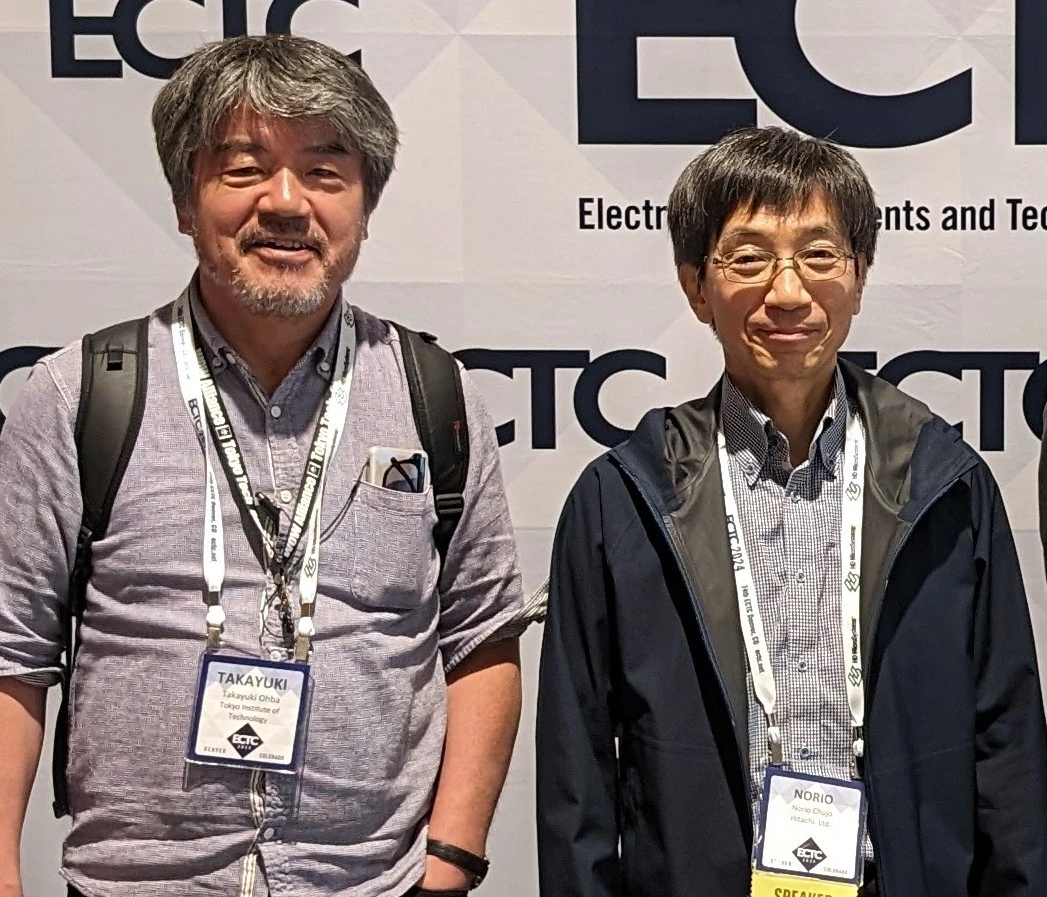

しかし、部品のサイズが原子の大きさに近くなり微細化が難しくなってきています。そこで、東京科学大学(Science Tokyo)の大場隆之(おおば・たかゆき)特任教授・中條徳男(ちゅうじょう・のりお)特任教授らの研究チームは、半導体チップを三次元に積層することで半導体の部品の集積化を進めるBBCubeTMと呼ばれる方法を提案し、この課題の克服に取り組んできました。

ここが重要

大場特任教授・中條特任教授らは今回、半導体チップをすばやく正確に積層するとともに、積層した半導体チップを安定して動作させるための3つの革新技術を開発しました。これらは、BBCubeTM 実用化の鍵を握る成果です。

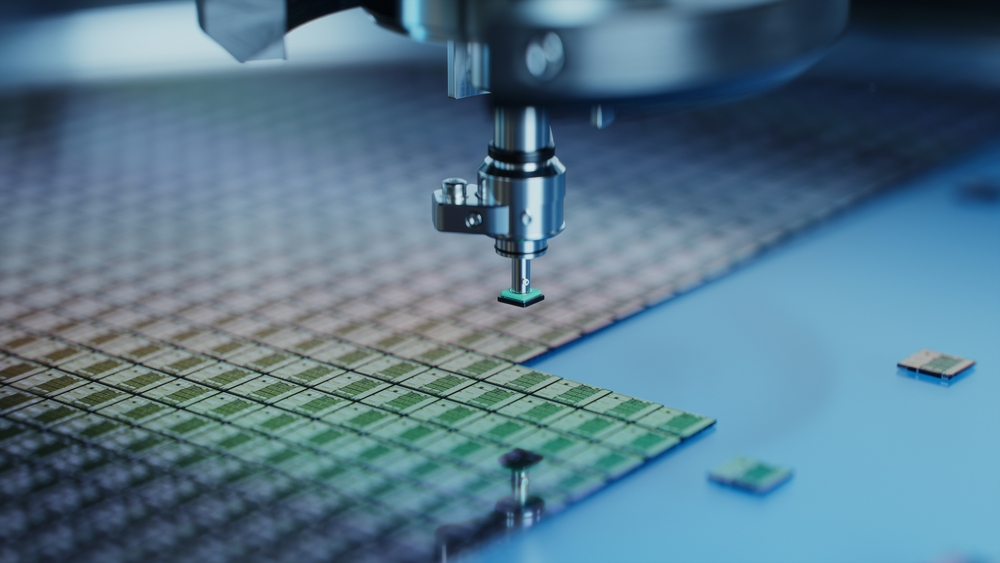

① 高速・高精度なチップ実装技術

BBCubeTMでは円板状のウェーハと呼ばれる単位で半導体チップを積層していきます。1つの層に複数の半導体チップを配置する場合は、ワッフルのように加工したウェーハの中に半導体チップを埋め込んで積層します。

今回開発した技術により、半導体チップをワッフルのように加工したウェーハの中により密集して配置できるようになりました。これにより、より小さくて高性能なスマホやAI機器の実現が期待されます。また、大量のチップを短時間で実装できるため、製造効率が向上し、コスト削減にもつながります。

② 高性能・低温接着剤の開発

熱に強く、小さなチップでも簡単にしっかり接着できる接着剤を開発しました。これにより、デバイスの種類や形状にとらわれず、柔軟に製品設計ができるようになります。また、工程の簡略化によってエネルギー消費も抑えられ、環境負荷の少ない製造が可能になります。

③ 雑音を抑えた電源供給技術

半導体チップは電源から電力を供給して動作しますが、その電力にノイズ(電気のゆらぎ)があると半導体チップは誤動作を起こすことがあります。そして3次元に半導体チップを積層するとノイズが大きくなる傾向があります。

今回、研究チームは積層する半導体チップの層の中にノイズを抑える部品を挿入する技術を開発しました。チップに電力を送るときのノイズ(電気のゆらぎ)を極限まで抑えることで、スマホやAI機器が安定して動作し、信頼性が向上します。また、効率的な電源供給によって省エネ化が進み、持続可能な情報社会の実現にもつながります。

今後の展望

3つの技術を組み合わせることで、BBCubeTMという次世代の半導体実装法が現実のものとなりつつあります。今回の成果は、スマホのような小型機器から、スーパーコンピュータまで、あらゆる電子機器の「心臓部」を進化させる可能性を秘めています。

東京科学大学は、すでに企業と協力し、直径300mmのシリコンウェーハ※用語1を用いた試作生産ラインを2025年度下半期に稼働させる予定です。量産体制が整えば、私たちが使うデバイスがさらにパワフルで使いやすくなる日も近いでしょう。

研究者のひとこと

スマホやAI機器をもっと賢く、もっとエコにしたい。そのためには、チップを『どう置くか』『どう動かすか』がとても重要です。私たちの研究が、テクノロジーの未来をたぐり寄せる一歩だと思うと、心が躍る思いです。(中條徳男:東京科学大学 総合研究院 フロンティア材料研究所 特任教授)

用語説明

※ 用語1. シリコンウェーハ:シリコンなどの材料から作られた、CDのように丸くてうすい板(基板)のことです。この上に、半導体チップを数100個から数1000個作ります。

この研究をもっと詳しく知るには

お問い合わせ先

研究支援窓口