どんな研究?

私達の体を支える骨は、2種類の細胞の働きにより日々生まれ変わっています。1つは古い骨を分解、吸収する破骨(はこつ)細胞で、もう1つはカルシウムを取り込んで骨を作る骨芽細胞です。これらの細胞数のバランスが崩れると、骨密度が低下する骨粗鬆症(こつそしょうしょう)や、骨が硬化する大理石骨病などの病気になることが知られています。

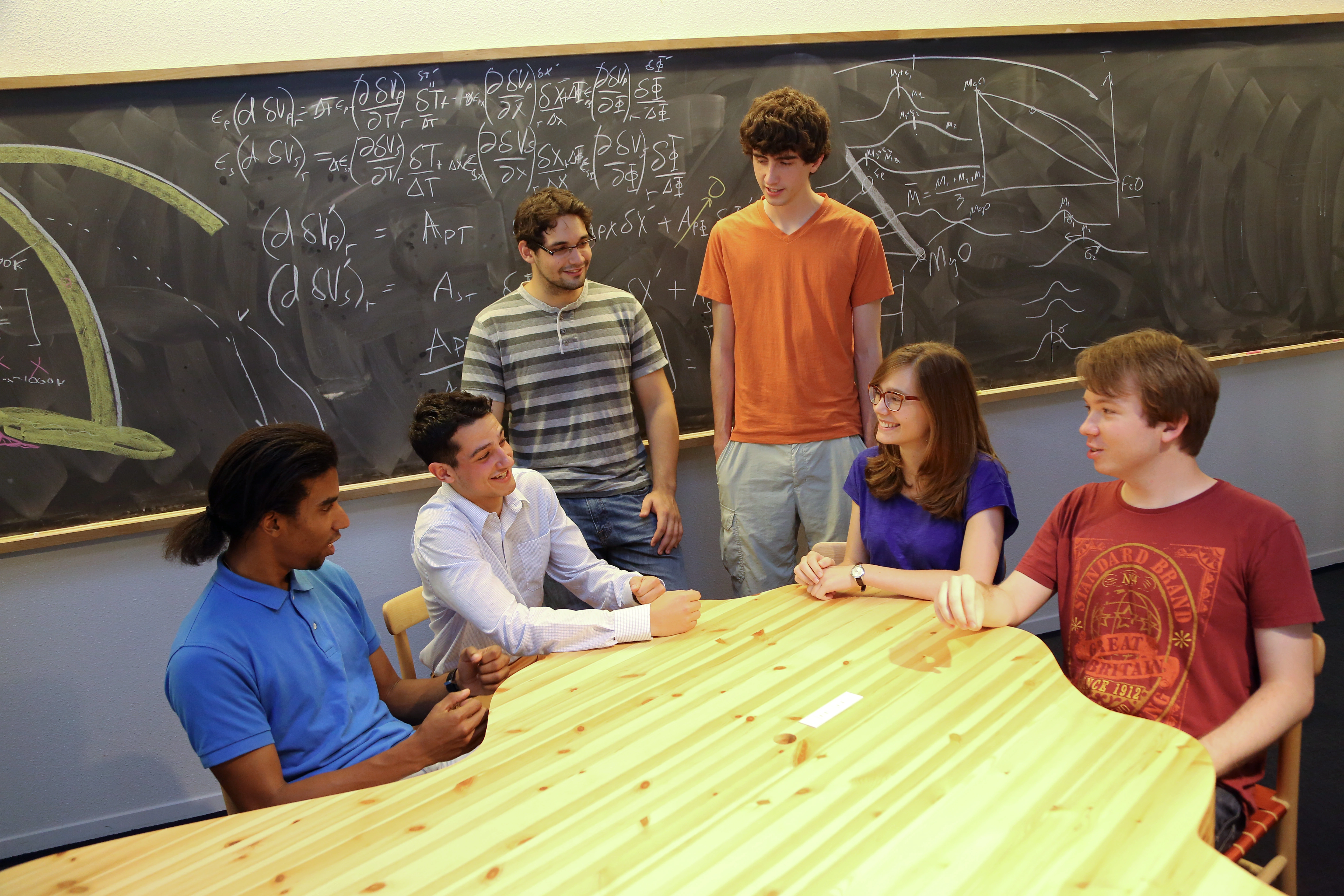

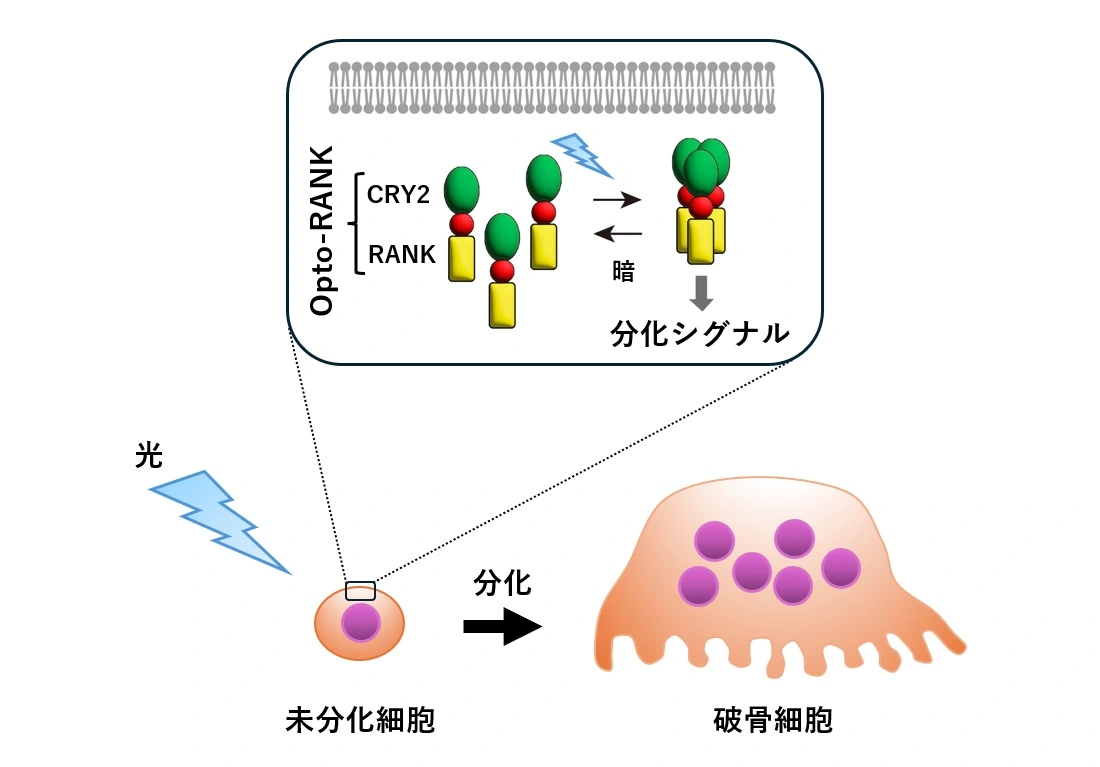

タンパク質の中には、光が当たると活性化するものがあります。その性質を利用して、光を当てることで神経を興奮させたり、細胞の形態を変化させたりする「光遺伝学」に注目が集まっています。今回、大学院医歯学総合研究科細胞生物学分野の中田隆夫教授およびリサーチインフラ・マネジメント機構の石井智浩マネジメント教授らの研究チームは、光遺伝学を応用し、狙ったタイミング・狙った場所で破骨細胞を生み出す技術の開発に挑戦しました。試行錯誤の末、青色光を破骨細胞に分化する前の細胞(未分化細胞)に照射することで、機能を持った破骨細胞を生み出す「Opto-RANK」を開発しました。

ここが重要

破骨細胞に分化する前の未分化細胞の表面にはRANKというタンパク質が存在しています。RANKタンパク質は複数集まり多量体を作りますが、この部分を活性化することで、破骨細胞へと分化することがわかっています。そこで、研究チームは、青色光に反応して多量体を作る植物由来のCRY2タンパク質に着目しました。遺伝子組み換え技術でRANKにCRY2を結合させたタンパク質(Opto-RANK)を作り、青色光を当てたところ、狙い通りRANKの多量体が作られ、活性化しました。次に、破骨細胞の未分化細胞にOpto-RANKを導入して青色光を照射したところ、未分化細胞が破骨細胞へと分化し、さらに骨を分解、吸収する能力を持つことも確認できました。

今後の展望

骨疾患や歯科矯正の新しい治療方法の開発につながる可能性があります。今回開発した「Opto-RANK」の技術を他のタンパク質に応用することで、免疫機能や細胞死などの理解を深めることにも繋がります。

研究者のひとこと

中田隆夫教授

既存の光遺伝学ではほとんど行われてこなかった「光照射で特定の機能をもった細胞を分化させる」ことに成功しました。この技術により、骨代謝についての理解が進み、新しい治療法の開発に貢献できればと願っています。

石井智浩マネジメント教授

本研究では、光を用いて破骨細胞の分化スイッチをコントロールすることに成功しました。破骨細胞の分化はダイナミックで、小さな細胞が多数融合し、巨大な細胞へと変化していきます。スイッチのオン・オフを自在に操ることで、複雑な分化の過程を詳細に理解することができると期待しています。

この研究をもっと詳しく知るには

お問い合わせ先

研究支援窓口

- 備考

- お問い合わせは https://www.rdc.isct.ac.jp/contact/ からご連絡ください。